-

EXPO / Collectif TATONTITRE – L’ÉTRANGESTAILLEURS

Tatontitre collectif artistique itinérant

Gabriel Garçonnat, Gabriel Santarelli, Virginie Sanna

Vernissage vendredi 13 févier 2026 de 18h à 22h

Exposition du 14 février au 21 mars 2026

Cette exposition qui regroupe trois artistes prend ancrage sur les engagements du collectif TaTonTitre et réaffirme la portée politique et poétique de l’art.

Par son intitulé la proposition curatoriale souligne l’absolu rapport de l’artiste avec le monde dans lequel il vit et si les esthétiques de Gabriel Garçonnat, Virginie Sanna et Gabriel Santarelli semblent irréconciliables, elles sont au contraire radicales et marquent la volonté de confrontation avec le réel.

Le déjouement est au cœur de leurs pratiques : Gabriel Garçonnat déjoue les processus pour dévoiler des failles, Virginie Sanna pousse les protocoles jusqu’à épuisement faisant naître des formes poétiques et enfin Gabriel Santarelli déjoue les règles pour mettre en scène l’absurde.

Cette exposition fait écho avec les problématiques de Territoires Partagés et c’est pourquoi l’étrangeStailleurs est ici.

Le titre est à la fois une déclaration, une interjection, une interrogation des artistes et de leurs œuvres, elles s’adressent au regardeur en une exposition mouvante et évolutive qui joue sur le sens autant que les sens : une invitation à revoir et à réfléchir sur la portée de l’art.

Dans la lignée de propositions ambivalentes de Jean-Yves Jouannais et de Jean-Charles Massera*, cette exposition déstabilise les éléments qui la composent pour inconduire un tout qui souligne les singularités et met en avant la complicité des protagonistes qui sont aux platines. Comme il est déterminant de prendre en compte l’importance de l’art en ces temps troublés où les esthétiques se confondent dans le capital, l’étrangeStailleurs se veut une forme exubérante, parfois cacophonique et légère tout en gravité, en résistance au beau et au bête car c’est dans la radicalité que les oeuvres sont poétiques et c’est dans l’engagement de ceux qui les commettent que se trouvent les réflexions sur le monde.

Yann Perol

* ici je pense surtout, outre à l’Idiotie, au projet de Jouannais sur l’encyclopédie de la guerre et pour Massera je me réfère à Amour Gloire et CAC 40 et à Jean-Charles du tour.

TATONTITRE /

Toujours sur la trame de l’humour, mais qui dérive et tangue sur les questions du quotidien, Gabriel Santarelli et Gabriel Garconnat se sont associés pour faire le constat d’une société parfois bancale,

surprenante, et sensible. A travers le parasitage ou ce qui parasite, les 2 Gabriel pointent l’humain, parfois dans ses extrêmes comme dans ses moments de lumières, afin de dresser le portrait de ce que l’on rebute en société. C’est de là que nait TaTonTitre : un collectif qui propose un projet expographique itinérant, accompagné par Virginie Sanna et Yann Perol. Chaque édition se déploie dans un espace différent, aménagé pour l’occasion, et est systématiquement accompagnée d’un concept culinaire singulier en lien avec le contexte et les thèmes déployés. Ces recettes exclusives forment le ciment qui lie les briques de ce projet : une invitation singulière à une exposition d’art contemporain la plus accessible possible pour tous ceux qui veulent s’y intéresser.Les artistes /

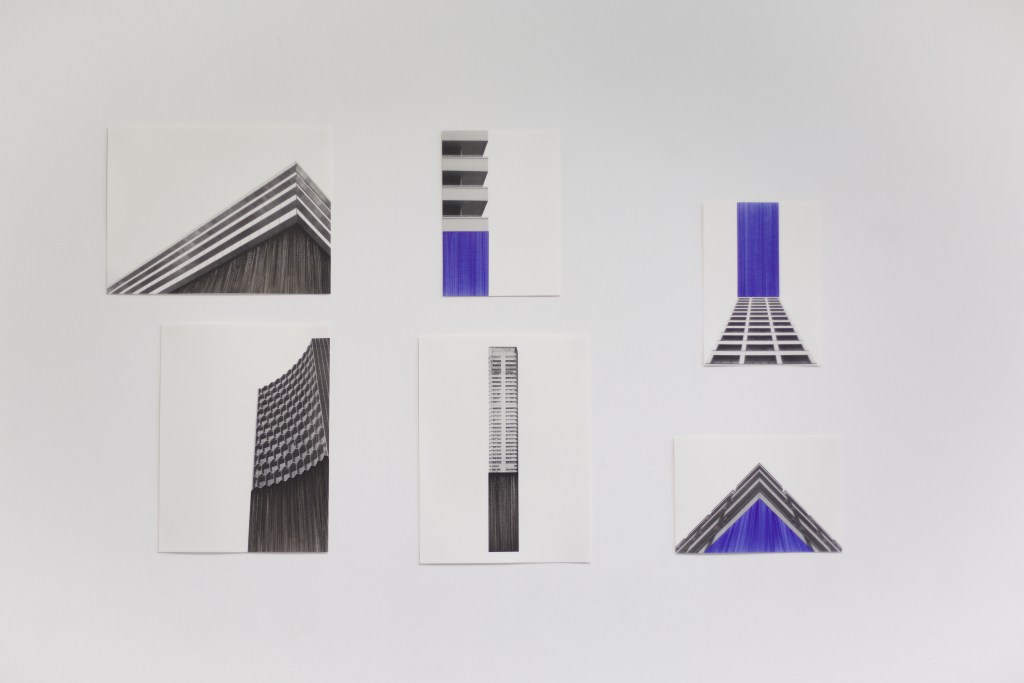

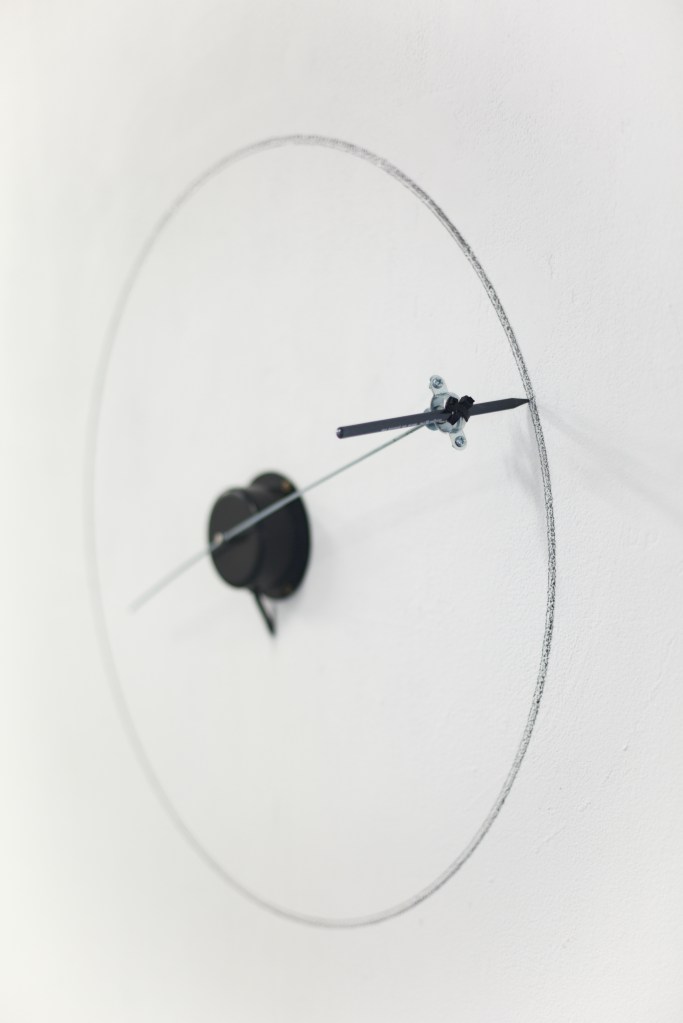

Gabriel Garçonnat est un artiste dont la méthode de travail est inspirée des

courants alternatifs liés au DIY, comme le design radical italien des années 1970. La

notion d’« objet éthique » est transposée à sa pratique photographique, à ses peintures

et ses installations sonores et chacune d’entre elles sont résolument hors-manufacture.

De ce fait, toutes les formes sont modulables et tous les sons sont possibles.Gabriel Santarelli est un artiste pluridisciplinaire, qui use de la performance et de la sculpture pour mettre à tremper les codes et les infrastructures « sentant un peu trop ». Son travail est ancré dans l’humour et l’enfance par la question de l’image de la guerre, les mèmes et tout ce qui peut faire tâche. Il en ressort des blagues grinçantes qui prennent la forme d’installations participatives, « faire chier le monde » est un processus qu’il applique et qu’il consomme lorsque l’école ferme et que le Maz* lui ouvre ses portes. (*Haut lieu de consommation d’alcool et de questionnement sociologique).

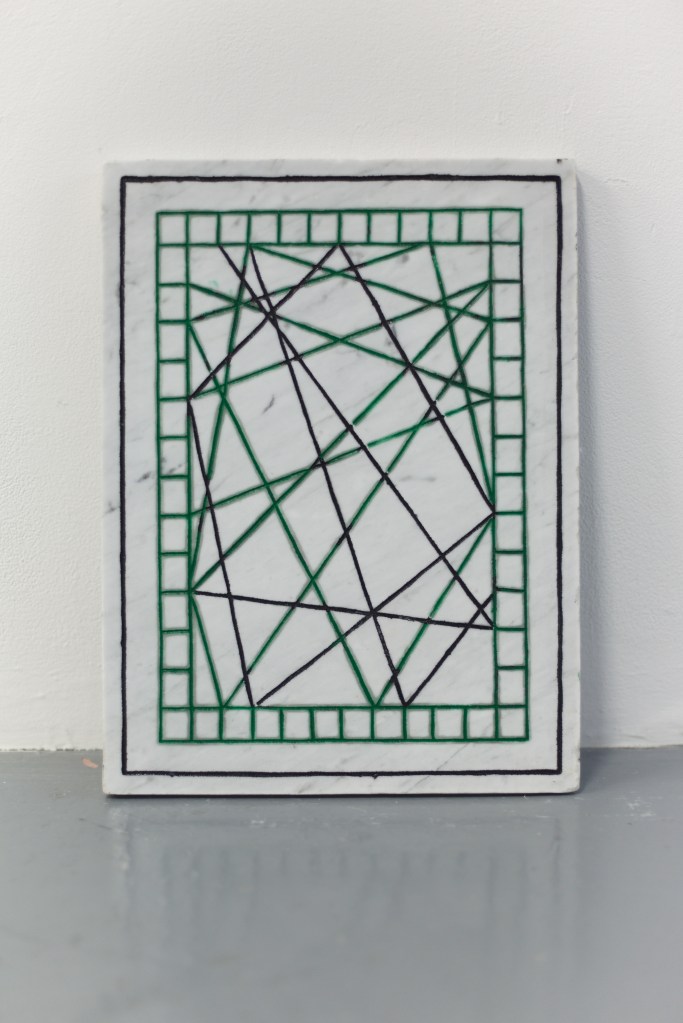

Virginie Sanna s’inscrit dans une pratique profondément conceptuelle et analytique, explorant l’abstraction géométrique à travers des œuvres guidées par des protocoles, parfois générés par des programmes informatiques, qui déterminent la structure de ses compositions. Cette démarche l’amène à questionner la tension entre contrainte et instinct, en confrontant des règles préétablies à la spontanéité du geste de peinture, tout en portant une attention particulière au mouvement du pinceau et à la matérialité du médium. Hasard et aléatoire rythment son travail, entre imprévus et anticipations, notamment dans ses cubes en plâtre issus d’un processus analytique et répétitif. Par ces procédés, elle interroge la matérialité des formes et l’expérience même de création, rendant visibles les systèmes qui influencent la liberté du geste artistique. Virginie Sanna vit et travaille à Toulon, elle est la coordinatrice du lieu metaxu à Toulon et la présidente de l’association TaTonTitre.

Yann Perol est commissaire d’exposition et éditeur. Il s’intéresse de près à tout ce

qui sent la sulfure et entre deux censures, il déploie un certain romantisme qu’il trouve,

comme le dit Pessoa, dans la boue lorsqu’il parle des pierres précieuses insoupçonnées

de l’humanité. Ce récit plus ou moins fictif est en lien avec sa prédilection pour le

mensonge et l’autofiction. Il crée également de fausses antiquités grecques à caractères

pornographiques.

-

EXPO / Bernard Plossu – Les Napolitains

Vernissage le 6 décembre de 11h à 18h

Du 6 décembre 2025 au 31 janvier 2026Après un long voyage en Amérique, le photographe part pour Naples en 1987 avec sa compagne Françoise Nuñez. Là-bas, il capture un monde grouillant de vie, de bruit, d’énergie. En clin d’œil à la série Les Américains de Robert Frank, il intitule sa série d’après le gentilé de la ville italienne, dont les habitant·es peuplent et envahissent ses images.

Toute mon enfance, j’ai entendu ma mère parler de nos origines italiennes, évoquer les noms de tante Dina, de Nana mon arrière-grand-mère. Un jour, au début des années 1970, je suis parti pour Naples et Pompéi sous une pluie torrentielle : c’était magnifique ! Puis je suis allé vivre

sur les hauts plateaux sauvages du Nouveau-Mexique. Lors de mes rares retours en Europe, je ressentais le besoin impérieux d’aller en Italie. Je ne sais trop pourquoi, peut-être pour marcher dans des rues verticales, alors que les paysages de l’Ouest américain que j’arpentais étaient

surtout horizontaux. Et depuis un premier voyage à Rome en 1979, je n’ai cessé de revenir en Italie. Un besoin, une passion, je m’y sens bien. Je vais partout, à pied, en auto, en train ; des montagnes du Piémont aux Pouilles ; de Cuneo à Bari, de Turin à Palerme, de Bologne à Cagliari. Tout m’attire ! Partout je photographie les paysages, les gens, les ambiances, l’architecture, le présent, le passé, le

futur, la poésie… En toute saison, aimant tellement ce qu’on appelle, à tort, le mauvais temps (je dis toujours que le mauvais temps est le beau temps du photographe), de

jour et de nuit, dans l’éclatante lumière de midi comme dans la « non-lumière » du crépuscule, quand les choses s’effacent. Je n’utilise que mes vieux Nikkormats, appareils qui ont la moitié de mon âge, et avec uniquement un objectif de 50 mm, le plus classique, pour ne pas déformer le réel, comme la caméra à l’épaule du cinéma de la Nouvelle Vague.Extrait Bernard Plossu, Voyages italiens

Entretien avec Bernard Plossu

Questions de Stéphane Guglielmet

Ma première question concerne l’année 1987. C’est la première fois que vous veniez à Naples avec Françoise ? Un an avant de connaître Françoise, j’y étais déjà allé. Des photos prises en 1970, il ne reste rien parce que c’étaient des négatifs faits au grand angle que j’ai jetés. C’était Rome.

Dans l’historique de ma famille, ma grand-mère a été élevée à Naples. Mon grand-père et mon grand-oncle ont participé à la construction de l’aqueduc. Ma mère par- lait italien couramment, et j’ai retrouvé une photo d’elle à Naples quand elle avait huit/neuf ans. Et puis un jour, quand je suis allé à Rome en 1970, je me suis arrêté de nuit à Naples. Et là je me suis dit : « Il faut que je revienne, c’était tellement fort ! ». Alors j’y suis revenu avec Françoise. En 1987, on a été invités par le Centre culturel français. Ils avaient choisi des artistes très différents, mon travail en photo collait bien et on a été logés à Naples, Françoise et moi. Durant ce séjour, on a visité l’île de Procida qui est en face. Évidemment, ça nous a plu et on a décidé de continuer. Après, j’ai reçu une bourse de « Grenoble » qui était le Centre culturel français de Naples à l’époque. Ils nous ont loué une vieille mai-

son de pays avec beaucoup de charme et j’ai commencé à photographier Naples, Stromboli…

Je me suis bien rendu compte, dans les photos que tu vas exposer, qu’elles ne par- lent pas de Naples, mais des Napolitains. D’habitude, dans les villes, il y a toujours un peu de silence, de vide. Là, il n’y a pas une photo calme. C’est ça qui m’intéresse dans le sujet. On m’interpelle au tournant. Je sais faire des photos quand il faut avoir du nerf

Par rapport à cette arrivée à Naples, je voulais savoir comment tu as abordé les photos ? Est-ce que tu es parti au hasard des rues, des quartiers ? Tu partais plutôt le matin, le soir ? Est-ce qu’au départ tu voulais vraiment photographier les gens ?

Au départ, ce n’est pas moi qui l’ai abordée, c’est Joachim dans la poussette. Normalement, il y a des tas de quartiers de Naples où on ne peut pas aller, mais comme les enfants sont très aimés en Italie, les gens sont avenants. On a pu aller dans les quartiers les plus chauds sans avoir peur des vols d’appareils photo. Avec la poussette, ce n’était pas nous qui allions vers les gens, mais les gens qui venaient à nous ! Je n’ai jamais eu peur une seule fois en faisant les photos. Je n’ai jamais eu l’impression d’embêter quelqu’un. J’étais complètement en osmose avec les Napolitains et les

Napolitaines.

Et sur la façon dont tu as abordé les rues, les moments ?

Pas de plans, juste au hasard. J’ai vu sur les images qu’il y avait des séries de 1987/1988,

Sur combien de temps tu as fait ces images ?

Sur deux ans. Les deux grosses années, c’est 1987/1988, et après j’y suis retourné. La photo de la gare « Napoli Centrale » a été prise des années après. Je suis repassé par là en allant visiter les îles italiennes. Le bateau de Naples à Stromboli, qui part à l’aube, j’ai dû le prendre trois ou quatre fois.

Quand j’ai regardé les photos, j’ai beaucoup pensé à ce que tu me disais par rap- port à l’histoire de la photographie et à la série de Robert Frank : Les Américains. J’ai ressenti des similitudes avec tes images, que ce soient des paysages, des scènes de vie…

Je n’ai pas fait exprès (rires) ! Le seul autre pays où j’ai beaucoup photographié les gens, c’est les États-Unis. J’y ai passé vingt ans quand même. Le livre s’appelle So Long. C’est un peu les mêmes photos que Naples. C’est au 50 mm, il y a des gens, de l’action, de l’ambiance ! Ma rigueur, c’est le 50 mm. La différence entre les siennes et les miennes, c’est qu’il détestait les gens qu’il photographiait aux États-Unis, et moi je suis parti en détestant les photos que j’ai pu y faire. Pour faire Les Napolitains, c’est une idée que j’ai découverte après, dans mes planches-contact. Je ne voulais pas aller faire un livre sur Naples. Je me suis rendu compte de la quantité après.

Dans l’exposition, il y a une série qui s’appelle La nuit. Est-ce que, pour la réaliser, tu es sorti plusieurs fois pour avoir une autre ambiance ?

On sortait tous les soirs ! Avec le 50 mm, la nuit j’ouvre à 1.4 et je me mets au 1/8 s. Même si ça bouge un peu, ce ne sont pas des flous, ce sont des tremblés. Quand je dois faire une photo, que ce soit de jour ou de nuit, je la fais. Il y avait une ambiance forte, la nuit ! J’ai aussi beaucoup photographié Lisbonne la nuit, Porto aussi…

Quand je cherchais un titre pour les photographies au Portugal, je l’ai appelé « Le pays de la poésie ». Pour les photos de Naples, elles ne parlent pas de la ville mais des Napolitains, leurs façons de vivre, leurs manières, leurs bruits, leurs odeurs. Le projet m’intéressait de ce point de vue-là. Ce n’est pas le Plossu qu’on connaît. On me cantonne dans des sujets métaphysiques et poétiques, mais cette série n’est ni métaphysique ni poétique ! Je ne suis pas juste un type qui photographie des chaises vides, mais aussi quelqu’un qui fait des photos de personnes qui courent dans la rue !

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

Infos pratiques /

Territoires Partagés

81 rue de la Loubière 13005 Marseille

Ouverture aux publics du mercredi au samedi de 14h à 18hMétro ligne 1 arrêt Baille

Métro ligne 2 Notre Dame du MontAccueil de groupe le mardi, la journée et du mercredi au vendredi le matin Gratuit !

Contact / jacolot.elm@gmail.com

Tous les samedi à 14h visite famille et dessin, gratuit ! -

EXPO / Yoan Sorin – L’ANTRE DE L’EPOUVANTAIL

Du 30 août au 15 novembre 2025

Du mercredi au samedi de 14h à 18h

A l’occasion de la nuit des galeries réseau PAC

Entretien avec Yoan Sorin

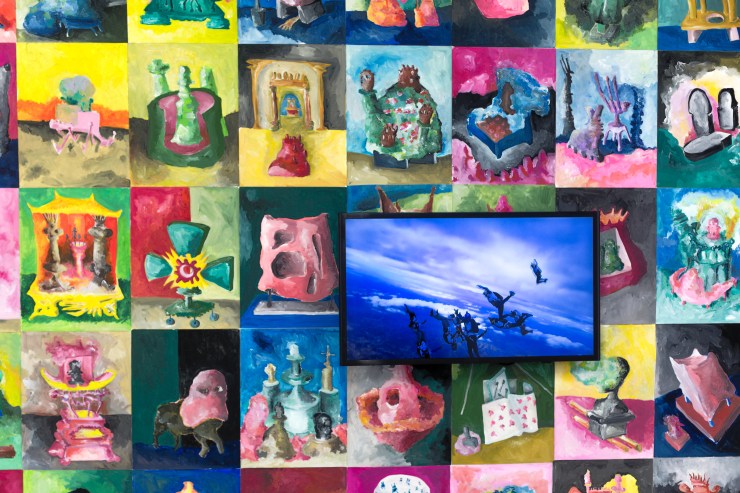

Questions de Stéphane GuglielmetEst-ce que tu peux m’expliquer la manière dont tu as construit le projet d’exposition ?

La figure centrale que je voulais travailler, c’est l’épouvantail, en lien avec les dernières expositions que j’ai faites. Là où j’ai pris le plus de plaisir, c’est dans la fabrication d’une figure humaine à partir des chutes des lieux d’exposition dans lesquels je travaille. Je voulais arriver à une sorte d’autosuffisance et trouver, à un endroit, un écho entre mon histoire personnelle et celle du lieu. Je trouve que la personnification des chutes d’expos passées, mises en scène de cette manière, était assez plaisante. Puis je me suis rendu compte que l’épouvantail, qui a pour but d’effrayer les oiseaux, finalement, c’est la forme la plus accueillante possible : avec ses grands bras, c’est un nichoir parfait. On voit souvent un épouvantail avec un oiseau, un corbeau dessus. Je me suis demandé si, en fait, cette question d’épouvantail n’était pas un endroit de création pour les agriculteurs, les paysans, dans le monde rural, et un endroit où la création était complètement libre. Qu’en réalité, ils faisaient des autoportraits. Des autoportraits seuls, au milieu du champ, comme un appel à l’isolement ou un appel au secours, par rapport au taux de suicide qu’il peut y avoir dans le monde agricole. Comme des appels à l’aide qu’on pouvait voir un peu partout dans les champs. On n’en voit plus beaucoup, ou en tout cas de moins en moins, mais ça reste un objet habité par la personne qui le fait et, à chaque fois, ce sont des œuvres anonymes. On ne sait jamais qui l’a fait, mais on peut se douter que ce sont leurs vêtements. Il y a différents tons : certains davantage humoristiques, d’autres qui font plutôt peur. Ils sont finalement très différents. J’ai donc fini par me demander si, lorsque je réalise ces formes qui ressemblent à des épouvantails, ce ne sont pas des autoportraits. Et je pense que si, puisque j’ai toujours cette volonté de faire rentrer mon intimité dans mes expositions. Dans ma manière de procéder, il y a toujours ce mouvement de vouloir habiter un lieu. C’est comme si j’arrivais dans un lieu pour y vivre un temps donné. Ça m’a aussi amené à me questionner sur ma position en tant qu’artiste dans le milieu de l’art contemporain. Est-ce que je ne ressens pas, moi aussi, ce sentiment d’isolement ? Finalement, est-ce que je n’utilise pas cette plateforme d’exposition pour parler de moi et pour exister d’une certaine manière ? En le comprenant, j’ai vraiment saisi que cette figure que je place dans l’exposition, c’est moi. Les endroits où j’ai mis ces épouvantails, ce sont les endroits où je n’ai pas performé. La performance devient de plus en plus rare dans mon travail. C’est une manière de rendre présente ma figure dans un espace, sans que ce soit réellement moi. Une sorte d’avatar qui vient habiter ce lieu.

En retournant cette question de l’épouvantail, j’ai aussi appris qu’on pouvait, dans un débat ou une discussion, utiliser la figure de style de l’épouvantail pour fuir une question, grossir le trait. C’est ce qu’utilise presque à chaque fois l’extrême droite pour dévier un débat vers ce qui les arrange. Si on parle d’arrêter de laisser mourir les migrants dans la Méditerranée et qu’on parle d’aller les sauver en mer, ce qui paraît totalement normal, d’aller secourir les gens en danger, l’extrême droite pourrait dire : « Ah, mais vous êtes pour accueillir sur les territoires tout le monde, même les terroristes ? » Le but étant de venir grossir un trait pour en oublier le point de départ. Avec ce qui se passe dans le monde actuellement, le génocide palestinien, j’avais du mal à avoir une certaine légèreté, que j’ai généralement dans mes autres expositions. Je me demandais comment avoir cette distance, cet écart par rapport à un sujet. Mais en ce moment, c’est tellement lourd que je ne voyais pas comment faire, quoi faire. En me baladant au bord de la mer, j’ai commencé à récolter du bois flotté, en ayant comme image que le bois flotté, comme les milliers de corps morts en Méditerranée, finissait comme des morceaux en mer. Comme si c’étaient des restes humains, des membres, des os, qu’on venait déverser sur la plage. Je voulais montrer l’horreur de la migration à travers ces bois flottés. Je ne suis pas à l’aise, dans ma pratique artistique, avec le regard frontal. Je ne suis jamais dans la confrontation directe avec l’engagement politique et je me suis, petit à petit, écartée de cette idée première. Tout en gardant le signe fort du bois flotté, j’ai voulu reconstituer des corps avec ces morceaux, plutôt que de les laisser démembrés. La plupart des figures humaines présentées dans l’exposition ont comme structure ce bois flotté. Mon premier geste en arrivant à la galerie a été de peindre sur les murs, de manière totalement libre, en imaginant un intérieur, comme si c’était un appartement : une chambre, un salon, une entrée, une cuisine. Je voulais créer l’intérieur de ces personnages à l’intérieur de la galerie. Le nom de l’exposition sera L’antre de l’épouvantail, comme pour franchir l’intimité de cet épouvantail, qui est vaguement moi, vaguement l’autre, qui laisse des ouvertures sur la personnification de ce personnage en rentrant chez lui.

De la même manière que je peux rapidement investir un espace domestique et ne jamais laisser l’endroit neutre ou vide, ici c’est une superposition de gestes : une peinture murale, des dessins que je fais sur mon téléphone quand je n’ai pas accès à un carnet, comme des peintures numériques imprimées sur toile. Ce sont différents gestes de peinture qui sont montrés et, toujours, ce rapport au tissu, au tressage, comme une habitude sur la plupart de mes installations. C’est un geste que je fais naturellement, une occupation que j’ai dans la vie de tous les jours pour rentrer dans une méditation. Je me retrouve très rapidement avec des kilomètres de tresses : venir déchirer des draps, les tresser. Un peu comme l’image qu’on a de personnes enfermées qui pourraient s’échapper par la fenêtre en utilisant leurs draps pour créer une corde. Utiliser une issue de secours. S’inventer une manière de s’échapper, ça a toujours été présent dans mon rapport à l’art. C’est une manière de s’émanciper, de sortir de son quotidien, de ce que la société nous induit à faire. C’est le moyen de trouver une porte de sortie. Avant de commencer à étudier l’art, j’étais ouvrier dans une usine agroalimentaire et ça a vraiment été une respiration. Comme si, tout d’un coup, on m’enlevait mes œillères et que je pouvais voir l’intensité de la vie et comment elle pourrait être vécue d’une autre manière. Il y a juste un clin d’œil dans une peinture sur bois, qui reprend vaguement le schéma d’un plan d’évacuation. Elle ne sera pas forcément au mur, peut-être qu’elle servira à fabriquer un personnage. En tout cas, il y a toujours cette idée de plan B, d’essayer de trouver des alternatives à la survie.

Est-ce qu’on peut parler de certaines peintures ? Tu les as bâties comment ? Ce sont des formes qui reprennent des personnages ?

J’ai commencé par tracer vaguement des intérieurs, des architectures, des choses un peu molles, un peu confortables. J’ai commencé à peindre avant même de savoir ce qui allait se passer. Comme si, dans cet espace blanc, j’étais allé chercher du mobilier à Emmaüs, sauf que là, je l’ai peint directement. Là je vais mettre une table, un canapé, là il faudrait un truc pour accrocher les vêtements. Puis, comme souvent dans ma manière de peindre et de chercher des abstractions, il y a toujours un aller-retour avec des visages qui sont comme des signes. L’idée de la paréidolie, finalement. De venir les souligner par la suite, en prenant de la distance avec la peinture, en remarquant un œil à cet endroit, de continuer la ligne et de créer un visage. Je voulais venir peupler cet espace de visages, de formes humaines, de formes monstrueuses. En réalité, ce sont des masques, des têtes, parfois autre chose. C’est arrivé en bout de processus de peinture. J’ai constamment ces allers-retours entre figuration et abstraction. J’essaye bien souvent d’être entre les deux. Juste parfois souligner des choses qui n’étaient pas prévues initialement. Pour mes peintures, j’utilise des pigments, de l’eau et du liant pour les fixer. Pour les outils, j’utilise aussi bien des éponges que des gros pinceaux de chantier. Il y a cette notion de geste, de recouvrement. La peinture, pour moi, c’est aussi cette question de maquiller un espace, de la même manière qu’on maquillerait un visage. C’est aussi pour ça que la notion de masque est importante : le masque, au même titre qu’un maquillage, porte la volonté de recouvrir pour en faire autre chose. La peinture murale, c’est une peinture en un seul geste, comme un carnet de croquis. Ça s’est construit assez naturellement.

Peux-tu me parler de tes sources d’inspiration, par rapport à l’histoire de l’art ?

Il y a forcément des figures qui me suivent pendant mon travail, mais je n’y pense jamais vraiment quand je commence à travailler. Il y a aussi cette fascination pour le drapé chez les peintres classiques hollandais. Avec cette différence que, chez eux, il y a quelque chose de plus romantique. Moi, j’aime bien travailler avec des draps, venir révéler des plis et des ombres, comme des petites beautés du quotidien, quand la lumière du matin vient taper sur un lit mal fait, des draps froissés. Après, il y a des artistes comme Jessica Stockholder ou Curtis Cuffie que j’aime beaucoup. Oscar Murillo, ou encore Supports/Surfaces. Le bleu et le rouge sont très présents, simplement parce que ce sont les pigments que j’ai en plus grande quantité. C’est assez terre à terre : utiliser en premier ce que j’ai sous la main. Je viens avec un ensemble de pigments, je me limite à ces couleurs-là et je me limite à ce que j’ai. Il y a un côté très naïf, très enfantin. Quand j’ai commencé à peindre sur les murs, j’ai réalisé que c’était un rêve que j’avais depuis enfant : investir le mur de ma chambre de la manière dont je veux. Il fallait que je le fasse. J’ai déjà fait des expositions avec de la peinture murale, mais c’était souvent pour créer une atmosphère. Ça n’a jamais été aussi illustratif. J’utilise aussi souvent le rouge et le bleu comme les lignes d’une feuille avec une marge, mais ici ce n’est pas vraiment ça.

Quand je vois ta peinture, et comme j’aime beaucoup Matisse, je vois des liens forts. C’est un sentiment personnel.

C’est vrai que, dans son traitement des intérieurs et des plantes, il y a quelque chose. Ça serait entre Matisse et Buston. C’est forcément quelque chose qui m’a beaucoup nourri, dans la notion de simplification de la forme végétale, de l’utilisation des signes. Je te suis complètement. Techniquement, on en est très loin. J’y suis allé de manière très grossière, parce que, pour moi, ces peintures ne sont pas complètement autonomes. C’est aussi un support pour voir d’autres peintures par-dessus et donner l’impression d’avoir peut-être raté quelque chose. Il y a des morceaux qui vont aussi être cachés. Dans ces grandes peintures, il y a des zooms, des petites parties qui pourraient être autonomes et qu’on pourrait décrocher du mur. Mais j’ai aussi envie que ce soit le support pour ce qui va arriver.

Tout à l’heure tu as parlé de politique. Est-ce que ton travail artistique, tu le considères comme politique ?

Quand je me questionne par rapport à ça, je sais que ma place dans l’art est politique en réalité. Le fait même que moi, fils d’ouvrier, ancien ouvrier, avec une partie de ma famille afrodescendante, je sois sur cette plateforme qui me permet d’exister en tant qu’artiste, c’est politique. C’est être sorti de ce que j’aurais pu faire toute ma vie. Si je peux permettre à d’autres personnes de se rendre compte qu’eux aussi peuvent le faire, je trouve que c’est déjà un engagement politique. Après, dans ce que je montre, il y a la place pour y voir un geste politique à certains endroits. En réalité, je me suis rendu compte que je n’essaye pas de convaincre qui que ce soit. Affirmer des choses alors que la plupart des personnes qui vont venir voir l’exposition sont déjà convaincues… Le réaffirmer dans un espace artistique ne fera pas changer les consciences. Cela ne va pas toucher les personnes à qui on devrait faire changer d’avis. Je trouve que l’action politique est dans la rue, dans la vie. J’aime l’idée que les espaces d’exposition, de création, soient aussi des endroits qui permettent justement de croire encore en la vie, d’avoir encore espoir, d’imaginer, de se réunir, d’avoir un moment convivial de discussion, plus que de marquer ma création d’une conviction politique. J’aime l’idée de prendre comme prétexte une exposition pour, après, créer des discussions, des débats. Le militantisme est bien plus puissant dans des actions concrètes, dans la vie quotidienne. Et pour cette exposition, même si je m’attache à l’image de l’épouvantail, je m’en écarte aussi volontairement pour parler du masque, du pantin ou de toute représentation humaine qui pourrait faire partie d’une imagerie populaire de l’autoportrait.

©Jean-Christophe Lett

-

EXPO / Valentin Martre – LA TERRE DEMANDA A L’EAU, POURQUOI TU PARS ?

Exposition du 03 mai au 28 juin 2025

Vernissage le 03 mai 2025 de 18h à 22hA l’occasion du Printemps de l’art contemporain 2025

Entretien Valentin Martre autour de l’exposition.

Questions de Stéphane GuglielmetPourquoi le titre de cette exposition « La terre demande à l’eau : pourquoi tu pars ?

Aux Beaux art j’aimais beaucoup les Koan[1] qui sont une sorte de Haiku[2], : une phrase paradoxale qui pose une question. J’ai essayé d’en créer un pour le titre, ou du moins de m’en inspirer. Je voulais l’ancrer dans les problématiques contemporaines du changement climatique. Souvent, c’est la nature qui se questionne elle-même. Ici, c’est la terre qui interroge l’eau.

L’exposition aborde de nombreux phénomènes liés à l’eau : sa disparition, son excès ou sa pénurie. Les cristaux présents dans l’installation évoquent plutôt l’excès d’eau, puisque leur formation nécessite une immersion, tandis que les iguanes en céramique et les tuyaux en béton parlent, eux, de son absence.Tu dirais que le titre interroge les endroits où il peut y avoir trop ou pas assez d’eau, selon comment et pourquoi on l’utilise ?

L’eau ne part jamais vraiment : elle fait partie d’un cycle. Elle est simplement plus présente à certains endroits qu’à d’autres. Le paradoxe, c’est qu’elle ne disparaît jamais. Le titre ouvre une réflexion sur nos modes de consommation.

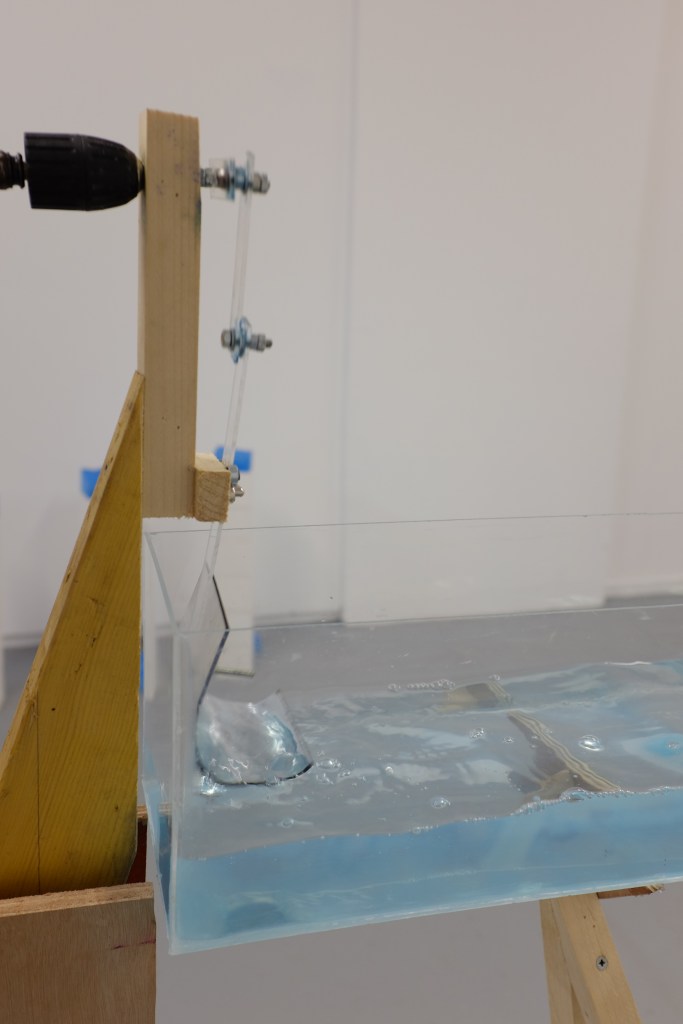

Comment est-ce que tu as construit ton exposition ? Est-ce que c’est par rapport au lieu, est ce que tu avais un projet précis ?

Tout est parti de cette préoccupation autour de l’eau. Je cherchais à en saisir la forme. L’eau n’en a pas à proprement parler, elle prend celle des tuyaux, des récipients qu’elle traverse. En entrant dans la galerie, on découvre une pièce en béton : un élément continu qui rassemble plusieurs formes du trajet de l’eau. Le bidon, par exemple, fait référence aux pays qui n’ont pas accès à l’eau potable — où l’on transporte l’eau dans ce type de contenant — mais aussi à son usage industriel. Plus loin, à l’intérieur des tuyaux, il y a un moulage de l’intérieur de ma bouche : un moment où l’eau traverse le corps. À un moment, j’avais même pensé que les tuyaux pourraient évoquer des boyaux.

L’installation résonne avec le lieu, qui comporte déjà de nombreux tuyaux visibles. Ça ajoute une présence supplémentaire à la pièce.

Pour la construction, j’utilise un plan sur SketchUp. Je modélise mes projets depuis un moment. J’aime construire mes installations en géométrie. Ça permet d’anticiper les proportions de l’espace, les écarts. Je crée une maquette du lieu avec ses dimensions, ses couleurs, ses textures, puis j’intègre mes pièces et les place à l’endroit voulu. C’est génial : je peux dupliquer le plan de la galerie six fois et tester six propositions différentes.

En découvrant l’espace, j’ai eu envie de jouer avec sa longueur, d’aborder la notion de trajet. On entre, on avance tout droit, puis on tourne autour des iguanes, qui fonctionnent comme un rond-point, une forme circulaire. Je voulais structurer l’espace, même si tout peut être réinterrogé au moment du montage.Pourquoi avoir choisi les iguanes ? Y a-t-il une signification particulière ?

J’ai commencé la céramique il y a deux ans, dans le cadre de mon travail, et j’ai appris la technique du moulage. J’ai découvert que la terre rétrécit au séchage, et j’ai trouvé ça fascinant. Ce qui serait très compliqué à faire avec d’autres matériaux, avec l’argile, se fait tout seul. J’ai cherché pendant un moment quel objet représenter. Après avoir vu un documentaire sur les iguanes marins des Galápagos, j’ai appris qu’ils rétrécissent leurs os en période de disette, lors du phénomène El Niño[3], quand les algues se raréfient. Leur masse musculaire et osseuse diminue. C’est une vraie dynamique de croissance et décroissance.

Ils seront peut-être disposés comme s’ils discutaient ou formaient un cercle.

Cela faisait un moment que je voulais introduire de l’animalité dans mon travail. J’ai longtemps travaillé avec des insectes, sous forme d’embaumements, comme une tentative d’enregistrement du vivant. Dans l’exposition, il y a beaucoup d’éléments industriels, froids — les iguanes sont la place du vivant.Est-ce que tu peux nous parler de la structure, la construction ? Du tuyau qui traverse cette structure.

C’est une construction ouverte, on pourra voir à travers, à certains endroits. Elle s’est développée de manière assez empirique. Au départ, je voulais mettre des filtres sur toutes les fenêtres. J’avais en tête de placer cette structure dans la salle du bas, à la place de l’écran de cinéma, et de créer une sorte de table de recherche, un peu scientifique, avec des bras qui soutiennent les filtres…

J’aime bien ajouter des modules un peu cachés dans mes expos. Ici, ce sera à moitié caché, à moitié visible. On pourra voir l’envers du décor, la structure des choses.

J’avais aussi une autre pièce en tête, avec des cristaux posés sur un socle recouvert d’enduit de terre — un enduit écologique à base d’argile que je voulais utiliser depuis longtemps. C’est un matériau qui est un peu utilisé, dont on parle un peu en architecture. C’est une pratique historique. On le faisait il y a 100 ans, beaucoup, en France, et ça s’est un peu perdu.Et ce module, on peut le définir comme une expérience, un monde en soi, un univers créé ?

Bonne question !

En premier, c’est une installation. Souvent, j’aime bien parler d’échelle de lecture dans mon travail. Ça dépend à quelle échelle on regarde quelque chose pour le définir. On peut regarder que dans le filtre et ce sera un peu un monde créé, on verra les cristaux en grand. Après, en tournant autour, on voit que ça ressemble davantage à une installation qu’on peut trouver dans nos maisons. C’est une espèce de mélange, c’est une hybridation.

C’est aussi une œuvre sensorielle : la vue est brouillée, mais le corps est impliqué. Ce qu’on voit change selon notre position, notre déplacement.

Et le tuyau qui passe au travers fait que les choses sont reliées entre elles. On peut imaginer que le tuyau déverse de l’eau dedans.

J’avais déjà fait une installation à Vidéochroniques et au FRAC avec des pierres phosphorescentes, et là, je la voyais comme un module d’exposition, un display un peu muséal. Ici, il y aura des petites fentes à travers lesquelles regarder, comme lorsqu’on est devant une grotte. C’est un peu une grotte artificielle. Il y a l’idée d’une architecture recouverte par le temps. Les filtres, ça peut être comme des bulles de temps qui s’échappent un peu. Tout sera un peu figé, mais les filtres, eux, bougent.

Pour finir, on peut parler des différents éléments que tu rajoutes. Le bidon ? Les céramiques ?

La céramique suspendue, c’est un luffa enduit d’argile — ces sortes de grosses éponges qu’on trouve dans les bazars de la rue d’Aubagne, par exemple. Mais… je ne sais plus exactement comment ils sont fabriqués. En gros, on les presse pour en extraire la chair et le jus, puis on les fait sécher au soleil.

J’en ai fabriqué plusieurs, mais si j’en avais mis trois, ça aurait trop fait penser à ceux en vente à Aubagne. Un seul, je trouve ça plus énigmatique. Le fait qu’il soit suspendu, déjà, ça rajoute quelque chose. Un fruit qui sèche, un objet qu’on attend. Tout seul, ça met encore plus en avant la forme géométrique, je trouve.

Ça pourrait aussi être un hôtel à insectes. Je pense que si on met ça dans un jardin, ça fonctionne. C’est tout troué, c’est parfait. J’aime bien l’idée qu’il ait perdu son eau, qu’il ait été transformé par le feu. Ça rajoute peut-être à l’aspect agricole, végétal.

Le bidon que tu utilisais tout à l’heure, ça renvoie peut-être à des pays où l’eau manque ?

Oui, ou à l’industrie qui utilise l’eau — les bidons, les mélanges chimiques qu’on y fait…

Et le béton, pour les tuyaux, tu l’as élaboré comment ?

Je me suis pas mal appuyé sur des études qui montrent que les sols sont de plus en plus salés. C’est l’augmentation de la salinité du sol : en pompant dans les nappes phréatiques, l’eau salée remonte. Donc, à terme, ça devient problématique pour l’agriculture et plein d’autres choses. Il y a des pays où c’est encore pire, comme toujours.

C’est pour ça que j’ai voulu faire du béton salé — en imaginant qu’on ait plus facilement accès à de l’eau salée qu’à de l’eau douce. C’est un béton avec une proportion assez importante de sel, une eau saturée. J’y ai mis un peu de pigment. Je voulais changer un peu l’aspect du béton et des tubes, leur donner quelque chose d’encore plus étrange. Le côté un peu plus foncé fait ressortir le sel qui va s’en échapper. Étonnamment, ce sont les mêmes teintes que la galerie. Parfait !

Pour les mouler, j’ai acheté des tuyaux en PVC, des coudes, des manchons — tout ce qu’on peut acheter pour la plomberie. Mais ici, ils sont coupés en deux, refermés avec du scotch, et moulés en béton. Ensuite, j’ouvre, je décoffre et je les assemble. Ici, sur place, on les a montés section par section.

Tu veux nous parler de l’utilisation des cristaux ? Est-ce que tu as fait un peu de recherche avant de les utiliser ?

Un petit peu. Pour savoir ce que c’était déjà. Souvent, je vais d’abord voir la base du matériau. C’est là que j’ai découvert que c’était du phosphate monoamonique. C’est un produit chimique fabriqué en laboratoire. En gros, ce sont les éléments dont le sol a besoin et qui se perdent généralement dans l’agriculture intensive ou à force de labourer. Les sols qui perdent des minéraux, ce produit est fait pour les maintenir en forme. Je ne me souviens plus exactement, mais c’est phosphate, azote…

Sur YouTube, il y a plein de gens qui font des petites expériences avec des cristaux. Ce n’est pas une technique secrète.

Après, il y a eu pas mal de tests de faisabilité. Parce que les cristaux se forment avec un peu de poudre d’aluminium. C’est ce qui les rend plus étirés, plus fins, plus pointus. Comme sur le crâne. C’est assez difficile à gérer, quand même.

C’est cassant. Comme je disais, c’est comme de la glace. Sur la finesse, c’est la même solidité que de la glace. Après, avec le temps, si on y fait attention, ça tient. Et puis, j’ai cherché sur quoi ça tenait, quoi recouvrir.

J’ai essayé de faire des coffrages pour créer des gros volumes. Et là, je suis en train de m’arrêter à quelques objets, quelques branches pour faire comme une floraison. Parce qu’au final, ce qui est marrant, c’est qu’on dirait qu’on cultive des cristaux. C’est vraiment de la culture. On prépare les choses et ça pousse. On les regarde un peu tous les jours, comment ça évolue, même si ça va très vite. Mais il y a vraiment un truc de culture.

J’ai recouvert des branches et des morceaux de crâne que j’ai trouvés dans la forêt. C’est un peu des vanités. Il y aura aussi quelques éléments liés à l’agriculture et au travail de la terre : un gant, de la corde. Il y a peut-être un fil de fer. Ça, c’est tout ce qui est clôture, en fait.

Ça peut aussi renvoyer à l’entretien des machines et à l’entretien des produits chimiques dans le sol. Il y aura aussi quelques tuyaux d’irrigation là. Et puis quelques éléments naturels pour rappeler le sol. C’est ce mélange des deux.

Il y aura la baignoire, tu peux nous en parler aussi ?

La baignoire, c’est quand même une continuité des tuyaux en béton. Je pense la mettre au début. Sur la même idée que l’eau prend la forme de son récipient, j’ai moulé en béton tout ce que l’eau pourrait remplir. C’est quand on prend une douche, et que l’eau s’accumule un peu à nos pieds. À l’intérieur, il y a une empreinte de pieds. De mes pieds. J’aimais bien le côté brut. Une pièce pleine.

Ça représente la douche, et le corps humain qui laisse son empreinte à l’intérieur. Après, il y a le côté technique aussi qui m’intéresse. La question c’était comment mouler la baignoire en faisant, en plus, un moule à l’intérieur. Il y a un peu un double moulage. Parce que j’ai dû mouler mes pieds avant et les faire souples pour les inclure dans le béton et pouvoir les sortir en les tordant.

L’aspect technique du moulage m’intéresse pas mal. Autant pour la baignoire que pour les iguanes. Les iguanes, ce sont des moules en 18 parties. Il y en a deux. Donc il faut bien penser l’emboîtement des pièces, le démoulage. Et en plus, vu que j’aime bien me compliquer la tâche, j’ai voulu remouler le second iguane à partir du premier que j’avais moulé. Donc j’en ai moulé un, je l’ai cuit, et j’ai moulé ce résultat pour qu’il rétrécisse par rapport à celui d’avant.

Je voulais le faire trois fois. Je pense que je me suis un peu démotivé et je me suis finalement dit que montrer le premier modèle, c’était pas mal aussi. Et ça, ça rajoute un truc à l’exposition, le fait de laisser le premier modèle que j’ai acheté dans un magasin de décoration. C’est un objet qui est moulé à des milliers d’exemplaires. C’est une reproduction de la nature en plastique. Reproduire la nature avec du plastique, c’est assez paradoxal.

Parce que c’est un extrait de la nature aussi, c’est du pétrole. Ce sont des êtres vivants morts il y a des milliers d’années, qu’on utilise pour en faire des faux qui vont encore plus polluer l’écosystème. Il y a vraiment l’industriel et l’artisanal qui se confrontent. Comme d’ailleurs l’enduit en terre et le placo. Il y a un geste assez manuel et artisanal face à des choses industrielles qu’on voit partout et qui se répètent. Mon travail, c’est de confronter les deux.

[1] Brève anecdote ou un court échange entre un maître et son disciple, absurde, énigmatique ou paradoxal, ne sollicitant pas la logique ordinaire[1], utilisé dans certaines écoles du bouddhisme

[2] Forme poétique d’origine japonaise extrêmement brève, célébrant l’évanescence des choses et les sensations qu’elles suscitent.

[3] El Niño est un phénomène océanographique cyclique pseudo-périodique apparaissant certaines années (tous les deux à sept ans), qui se caractérise par des températures de l’eau plus élevée que la moyenne dans la partie est de l’océan Pacifique sud, représentant une extension vers le sud du courant côtier saisonnier chaud du même nom au large du Pérou et de l’Équateur mettant fin à la saison de pêche[1].

Photographies de l’exposition / Jean-Christophe Lett / https://www.lettjeanchristophe.com/

-

PARCOURS / Laurent le Forban – LA GROTTE LAURENT

Parcours 2025 / 2026

« un camion cabanon et grotte, la grotte Laurent »

Tout sujet tisse des relations comme autant de fils d’araignée avec certaines caractéristiques des choses, et les entrelace pour faire un réseau qui porte son existence. Jacob von UEXKÜLL (1)

Entretien avec Laurent Le Forban Questions de Stéphane Guglielmet

Est-ce que tu peux m’expliquer le projet d’exposition pour la Galerie Ambulante ? On est dehors, face au véhicule extérieur.

C’est un espace feuilleté et enchevêtré : un camion cabanon et grotte, la grotte Laurent. (2)

A l’intérieur polypier d’images, les images nous traversent nous constituent, collés directement sur le support, mise en abimes diverses, c’est pour moi l’équivalent d’une mémoire. A l’extérieur feuilletages modulables des tissus qui retracent mes sensations de baignades. Pour ce projet, j’ai continué mon travail sur les reflets et les mouvements de l’eau avec la peinture soustractive sur des foutas et des grands tissus. On y retrouve le motif des reflets de l’eau qui se reflètent partout, tous ces motifs un peu chatoyants qui donnent la trace des gestes. L’idée générale, c’est qu’il n’y a plus d’intérieur ou d’extérieur. À l’intérieur du camion, il y a des photos qui reprennent cette idée de mondes maritimes. Je voulais faire un objet complet qui reprenne cette idée de tisser le dedans avec le dehors. Ce qui me plait beaucoup dans les foutas, ce sont leurs origines et usages polyvalents. Ibn Battûta explorateur marocain découvre la fouta en Inde vers 1330, elle sert de couchage et de vêtements avant l’arrivé du pantalon. D’autre part la fouta pour moi rappelle les tapis persans avec ses franges. L’hiver, je n’ai plus de jardin et grâce à mon tapis j’ai un jardin à l’intérieur de ma maison. C’est mon petit en dedans/dehors. Le dedans/dehors, c’est un problème qui regarde fondamentalement la peinture. L’installation est modulaire. À chaque voyage, on peut se dire « aujourd’hui, je vais mettre ça, comme ça, je vais faire en sorte que cette partie prenne plus de place… ». Quand on rentre dans le camion, on tombe sur le monde intérieur en relation directe avec le monde extérieur. Il y a toutes ces images qui sont directement collées dans le camion avec une mise en abîme du monde aquatique, des élastiques qui rappelle l’exposition que l’on avait faite à Territoires Partagés, une pensée Kung Fu « Be water my friend » comme disait Bruce Lee. Je peux être tendu ou prendre une autre forme, je suis un être et un espace élastique. Après, il y a des choses qui sont de l’ordre du voyage, des images qui ont été prises en Thaïlande, des dessins qui sont fait à Tanger… C’est un peu une boite crânienne ouverte. J’essaye de mettre en forme les obsessions qui me parcourent. Il y a aussi l’idée du camouflage avec une tenue de poulpe, animal rusé et polymorphe passée maitre dans l’art de la disparition grâce à l’opacité de l’encre et grand imitateur de couleurs et de matières. Nous aussi, on est une matière aquatique, c’est ce que je ressens en tout cas, avec cette idée du plongeon dans l’eau qui fait qu’on est complètement immergé et qu’on fait partie de la nature. L’effet suspendu : j’ai mis une image d’une performance « Suspend » pour la Société Mobile à Marseille en 2015 avec Laurence Denimal dans laquelle elle était suspendue à des élastiques. C’est comme lorsqu’on nage, on est comme en suspend. Quand je nage, je me dis que je suis au-dessus de montagnes avec des poissons qui passent dessous. Je suis dans une suspension, de mon être, de ma pensée. J’ai mis un polaroid d’une autre installation qui était faite avec une annexe gonflable suspendue par des élastiques présentés au Parc de la Maison Blanche à Marseille en 2017 sur le thème Détente. J’ai entendu récemment Noami Klein proposer cette formule d’un monde miroir. Il y a le monde et celui d’Internet et des réseaux sociaux qui crée une espèce de double. Ce fonctionnement des images on l’a vu apparaître théorisé dans les écrits de Baudrillard (Simulacres et Simulation) et de Debord (La société du spectacle). Ce monde spéculaire du double est maintenant complètement présent dans nos sociétés en propageant du spectacle et des marchandises, un flux d’images où le divertissement sans fin devient addictif mais fait circuler aussi des idéosphères (Roland Barthes (3)). La grotte feuilletée d’images du camion, avec différents régimes d’images : celles qui sont collées directement, celles qui se décollent, les peintures soustractives qui sont sur la carrosserie sont là pour brouiller les pistes. Traçons nos lignes et nos images plurielles sans se laisser définir, s’échapper d’un devenir sociétal narcissique et égotiste pour se diluer dans un devenir monde, partir en douce pour une vie buissonnière (1).

Les polaroids comment tu les définis ? Est-ce que c’est la même démarche que tes images prises au smartphone ? Quand je les regarde, j’ai l’impression qu’ils deviennent un peu des objets, comme des petites sculptures.

Oui, ils viennent donner du relief, c’est des petites fenêtres et le tirage argentique rajoute du corps et de la profondeur, j’aime souvent y mettre des yeux de poissons qui nous regardent ! Ils viennent à nouveau créer des fenêtres sur l’extérieur. Il y a le papier mat du tirage numérique et le papier brillant du tirage argentique, on rentre différemment dans l’image. Ce que je trouve chouette, c’est qu’il n’y a pas plus spéculatif qu’une image. C’est l’image dans l’image, dans l’image, dans l’image. Je pense que c’est comme ça qu’on fonctionne avec nos images intérieures. C’est un millefeuille, comme La dame de Shangaï d’Orson Welles avec une espèce de réflexion générale du monde qui se ramifie et s’entrelace dans notre tête.

Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta technique ? Je vais voir beaucoup de collégiens, de lycéens. C’est une génération qui utilise beaucoup le smartphone.

Je fais toutes mes images au téléphone, pour la même raison que tous les autres : on l’a toujours dans la poche. C’est une manière de faire des images qui sont quotidiennes, de faire l’image du jour. On croise tout ce qui nous entoure, qui nous convoque. Ensuite, j’imprime directement à la maison sur des papiers japonais très légers parce que j’ai l’impression que l’image tatoue un peu le papier, que l’encre rentre directement dans la feuille avec une sorte d’incrustation, cela va vers la peau. Pour les peintures, je teins d’abord les tissus et je soustrais de la couleur. Je prends de la javel et un pinceau et reprends mes motifs qui pourraient être des lianes, des reflets, des mangroves. Mais surtout je tente de reproduire mes sensations dans la baignade, je ne sais pas ce que je vais faire au démarrage, je suis au bord de l’eau et je me lance, ce seraient des figures : « L’avantage de la notion de figure (comparée à celle d’image), c’est qu’elle conserve le rapport au geste : on dit d’un calligraphe ou d’un danseur qu’il exécutent des figures … » (1). L’idée générale c’est des mondes en relation, un peu comme Édouard Glissant le disait dans le Tout-Monde, la poésie du monde, c’est la relation de tous ses éléments. Quand il dit « créolisons le monde » lui parle de la langue en disant qu’il n’y a pas de pureté de langue, de territoire ou de pays, mais il faut mailler, que tout se tisse ensemble. C’est dans la relation avec les autres qu’on peut créoliser le monde. Pour la technique, je mets mes tissus à teindre dans la machine à laver, je vais me baigner pendant 20 minutes (le temps d’un cycle) et je retravaille le tissu à la javel. Ça sèche au soleil sur ma terrasse et après ça ne bouge plus. Il y a cette idée de gravure, dans le fait de la soustraction et de la disparition que j’aime bien. Ce sont les reflets du soleil sur l’eau. C’est l’éternité, nous dit Rimbaud, l’éternité retrouvée, la mer mêlée au soleil avec ses reflets infinis. C’est un emmêlement sans fin, avec les racines, les bois flottés, une gorgone qui est là (sans nous pétrifier;), intérieur et extérieur se tissent, ça serait « la possibilité de voir la vie comme un processus textile » (1).

- La sagesse des Lianes de Dénètem Touam Bona, post-éditions.

- Pendant la pandémie de covid où il était interdit de se baigner (cela parait bien sûr incroyable maintenant), les baigneurs résistants se cachaient dans cette grotte à demi immergée au bout du monde de Malmousque pour échapper aux patrouilles et aux zodiacs qui surveillaient le littoral !

- « Une idéosphère, c’est un cercle, un système d’idées-phrases, d’idées phrasées, d’arguments- formules, de formules. C’est un objet langagier qui est essentiellement copiable et/ou répétable. Il y a donc des phénomènes très important de mimétisme. D’abord, il peut y avoir un mimétisme d’une idéosphère donnée, conscient, délibéré, soit par machiavélisme, au niveau des états, soit par conformisme prudent au niveau des individus, chaque fois que l’idéosphère est liée à un pouvoir. Mais il y a aussi un mimétisme non conscient : l’idéosphère est à ce moment-là inextricablement lié à une foi et c’est la formule même des intolérances : une intolérance, c’est la liaison entre une foi et un langage. » p 210, Le Neutre, Roland Barthes, Seuil.

-

EXPO / ECHO – Territoires Partagés (Marseille) et Metaxu (Toulon)

avec : Driss Aroussi, Benoit Bottex, Sibylle Duboc, Emma Jacolot, Stéphane Guglielmet, Pauline Léonet, Hélène Mailloux, Laurence Merle, Pierrick Mouton, Louise Noel, Virginie Sanna

Vernissages

Metaxu : le vendredi 21 février de 18h à 22h.

Territoires Partagés : Le samedi 22 février de 18h à 22h.

Exposition du vendredi 21 février au samedi 22 mars. Ouverture des galeries du mercredi au samedi de 14h à 18h (et le vendredi de 14h à 22h pour Metaxu).Du 21 février au 22 mars 2025 les galeries Territoires Partagés à Marseille et Metaxu à Toulon, propose l’exposition « l’Echo ». Elle se déroule simultanément entre les deux galeries.

L’exposition L’écho est une invitation à découvrir un dialogue entre deux espaces, deux villes, deux structures partageant la même envie de se rassembler autour de l’art contemporain.

Installée simultanément à la Galerie Territoires Partagés à Marseille et au Metaxu à Toulon, cette exposition propose une exploration des correspondances, des résonances entre les œuvres présentées dans les deux espaces.

Les artistes, ayant bénéficié d’une carte blanche, ont été invités à interpréter librement la notion d’écho, de dédoublement, d’espaces multiples, de double sens. Leurs productions, qu’elles soient installations, peintures, céramiques ou photos, se rencontrent et s’entrelacent créant comme une réponse en extension à celles présentent dans l’autre lieu.

-

EXPO / Fabrice Ney – SOUDE

Exposition du 06 décembre 2024 au 18 janvier 2025

vernissage le 06 décembre 2024 de 18h à 22h

FESTIVAL PHOTO MARSEILLE 2024«Dans les années 90, avec Soude, j’avais expérimenté d’autres types de montages, autres que matriciels, avec des trous et des ajustements en angles. Des choses qui étaient un peu différentes. Il y avait aussi cette idée de modularité par rapport aux espaces dans lesquels le travail était présenté. C’est un projet qui a été exposé assez souvent, dans des endroits improbables. C’était accompagné aussi d’une recherche historique. L’histoire de la soude, aujourd’hui, est connue. Il y a des historiens qui travaillent dessus. À l’époque, peu de choses était publié sur cette histoire. Quand je cherchais des documents, je devais aller aux archives. J’avais lu un bouquin en anglais, une thèse sur les débuts de l’industrie chimique en France.

Extrait entretient Photorama Marseille / Fabrice Ney Le territoire en mouvement 2022

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

-

EXPO / Sandy Ott – FROM THE DUST OF THE 21st CENTURY

Vernissage vendredi 18 octobre 2024 de 18h à 22h

Exposition du 18 octobre au 30 novembre 2024

Dans le cadre du FESTIVAL PHOTO MARSEILLE 2024Dévier, face au mur.

Dans les interstices, ouvrir la voie.

Hors de soi, débattre sur le sentier.

Suivre les fissures qui mènent aux frontières.

Panser les plaies.

Entre vivants et ciment, ensemble devenir brasier.

Faire épreuve.

Faire face avec les moyens du bord.

Transformer l’impact.From the dust of the 21st century engage un récit personnel sur les aspirations d’une génération nostalgique en quête d’espoirs, d’autres façons de produire, de travailler et de vivre ensemble.

Entre pratique analogique, alchimie d’un territoire et hacking du quotidien,

La photographie se révèle relique d’un humanisme en basculement.Sandy Ott

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

Infos ///Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 18h

Accueil de groupe le mardi la journée et du mercredi au vendredi matin.

Contact Accueil des publics / +33 6 82 65 64 85

jacolot.elm@gmail.com -

CLUB PHOTOS ADOS

Cette année le Club Photos Ados change d’horaire ! Nous nous retrouverons le mercredi de 13h30 à 16h30 !

Pour découvrir toutes les activités du Club, rendez vous sur notre page instagram : https://www.instagram.com/club_photos_ados/?locale=fr_FR&hl=en

-

S'abonner

Abonné

Vous disposez déjà dʼun compte WordPress ? Connectez-vous maintenant.