-

EXPO / Pascal Navarro – MONUMENT POUR GABBY

Vernissage samedi 31 août 2024 de 18h à 22H

Exposition du 31 août au 28 septembre 2024

À l’occasion de la nuit des galeries

La saison du dessin ParéidolieUn jeune couple quitte New York pour parcourir les grandes étendues de l’Ouest américain dans leur Ford Transit aménagé. Gabby tient un compte instagram suivi par des milliers de followers, et commence à entrevoir une carrière d’influenceuse. A la fin du mois d’août, Brian, avec qui elle doit se marier, rentre seul chez ses parents. La famille de Gabby, accompagnée de l’Amérique entière s’adresse à Brian et à ses parents par ces mots : where is Gabby ?

Le jeune homme se suicide quelques jours plus tard, en laissant ses aveux d’homicide dans un carnet de note. Tous les réseaux sociaux de Brian ont été effacés par le FBI. Le compte instagram de Gabby est resté figé sur la toile, comme un monument en ligne. L’exposition à Territoires partagés est un autre monument pour Gabby, qui s’inscrit dans une restitution, rhizomatique et au long cours, de sa brève histoire.Pascal Navarro remercie la Marbrerie ANASTAY / Saint Rémy de Provence

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett

©Jean-Christophe Lett Ouverture de Mercredi au samedi de 14h à 18h

Accueil de groupe gratuit tous les matins de 9h à 12h

le mardi de 9h à 12h et de 14 h à 18H -

EXPO / Foot, l’amour du jeu – Anaïs Touchot, Diane Guyot de St Michel, Paul Chochois, Nicolas Daubanes, Jean-Baptiste Ganne

Vernissage jeudi 2 mai 2024 de 18h à 22H

Exposition du 2 mai au 5 juillet 2024

Printemps de l’art contemporain 2024

Olympiades Culturelles 2024La victoire au bout du pied

Et la gloire au fond des filets

L’ennemi désemparé,

Nous vaincrons, nous serons les premiers,

Allez Trincamp, Trincamp, Trincamp !

But ! But ! But !

Trincamp, Trincamp, Trincamp !

But ! But ! But !Sur le stade, les vainqueurs,

Sur la balle, les meilleurs,

Gare à vous les petits footballeurs,

Nous voilà, nous voilà,

C’est notre heure,

Allez Trincamp, Trincamp, Trincamp !

But ! But ! But !

Trincamp, Trincamp, Trincamp !

But ! But ! But !Paroles et musique : Pierre Bachelet

Bande originale du film « Coup de tête » (1979)

© Le porte-bannière / Léon Prost

Nicolas Daubanes, Jour de gloire, installation, 2024

En 2020-2021 je suis en résidence dans le Lot-et-Garonne et je m’intéresse à la prison d’Eysses à Villeneuve-sur-Lot et je vois dans les archives que les détenus organisaient des sortes de Jeux olympiques. Nous sommes dans la période de la Seconde Guerre mondiale et il y a beaucoup de résistants enfermés.

Après une mutinerie, il y avait pas mal de portes de cellules cassées et les détenus avaient fabriqué une coupe en bois pour le vainqueur des olympiades, organisées et tolérées par l’administration pénitentiaire. Les personnes détenues étaient particulièrement fières d’avoir fabriqué dans l’atelier de menuiserie de la prison un trophée en bois(…)

Nicolas Daubanes

© JC LETT

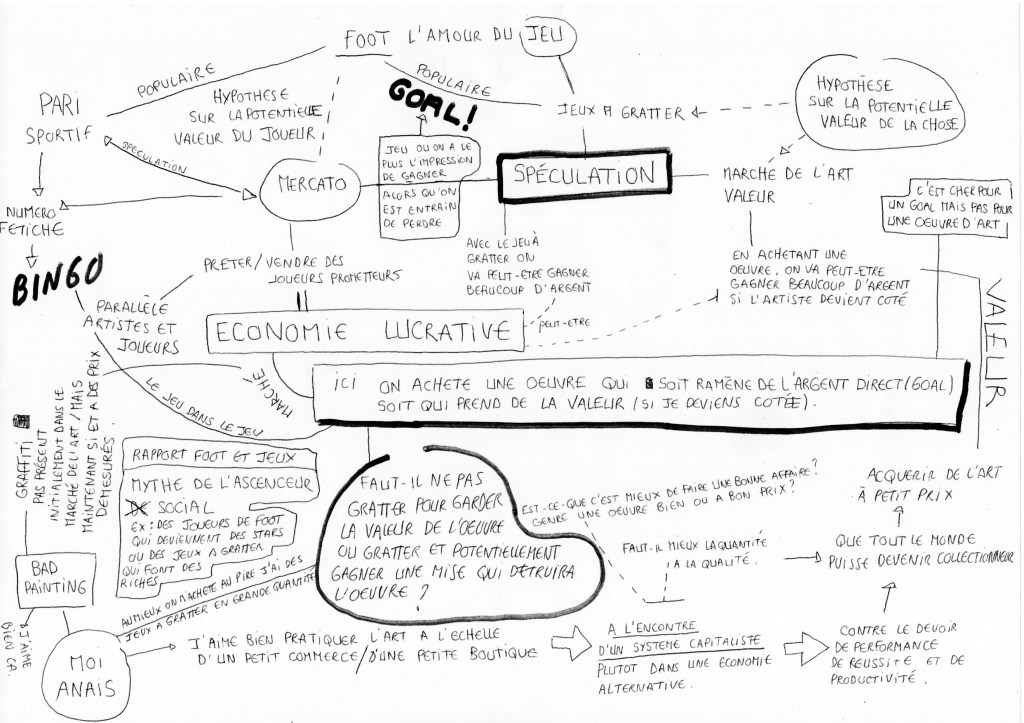

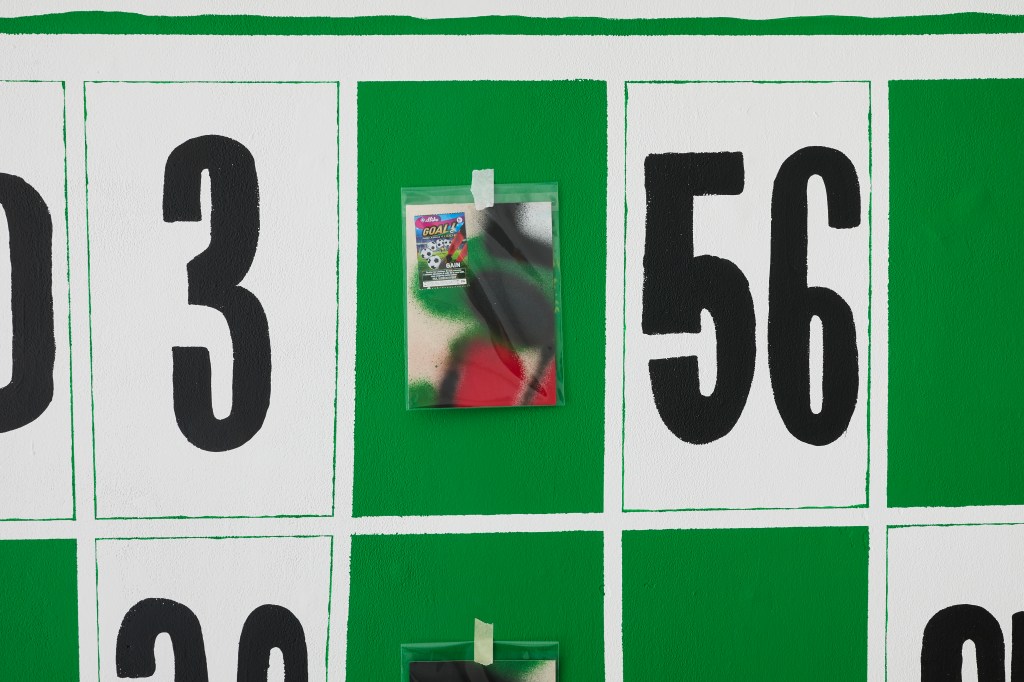

Anaïs Touchot Spéculation, installation 2024

© JC LETT

Paul Chochois, Auto autographe de Zidane, installation, 2024

L’image vient d’un vrai poster sur laquelle j’ai apposé la signature de Zidane. Cette image est tramée, c’est-à-dire composée de plein de petits points et transférée sur un écran de sérigraphie. J’imprime cette image sur la plaque de marbre avec une résine qui résiste à l’acide. Ensuite, je soumets le marbre à de l’acide chlorhydrique avec un pulvérisateur et partout où le marbre est au contact de l’acide, il se ronge, se creuse et on obtient un relief. J’enlève la résine et on se retrouve avec l’image gravée de manière assez précise, mais on ne la voit pas. On la devine par des jeux de reflets, mais on ne la voit pas. C’est le frottage qui la fait apparaître, un peu comme par magie. J’ai choisi de mettre la plaque sur une table parce que cette pièce, elle se veut pratique. On est à hauteur, on est bien, c’est une invitation (…)

Paul Chochois

© JC LETT

Diane Guyot de Saint Michel, bannières tissus, 2024

Je travaille depuis longtemps les bannières en textile, mais en général elles fonctionnent de façon solitaire. Pour cette exposition, dans l’histoire du jeu, de l’aller retour, j’avais envie d’en faire deux et que ce soit une question/réponse, une sorte de dialogue, un peu comme une séquence. Pour moi, c’est un ensemble de deux bannières. Un des médiums de communication des supporters, c’est quand même la bannière donc j’avais envie de reprendre cette manière de s’exprimer, cette façon de dire quelque chose par écrit, mais à haute voix. Il y a un film que j’adore qui s’appelle « À mort l’arbitre » de Jean-Pierre Mocky et j’ai repris le titre directement.

C’est une citation de ce film. Il parle du pourquoi et comment on suit toujours le plus con dans une foule. Et quand on crie « À mort ! À mort ! » ces cris sont parfois suivis de réelles mises à mort. J’ai hésité un moment avec « Aux Chiottes l’arbitre ! » mais je suis revenue à « À mort l’arbitre ! » (…)

Diane Guyot de St Michel

© JC LETT

Jean-Baptiste Ganne, Graffiti (Rome-Marseille), 2006-2024

Le graffiti que j’ai photographié à Rome, celui que je montre à Territoires Partagés dit « No al calcio moderno » qui veut dire « non au football moderne » qui est un mouvement très présent dans l’AS Roma, mais aussi dans les tribunes du Napoli, dans des tribunes françaises ou anglaises sous d’autres noms et qui consiste à contester les formes du football actuelles qui sont liées à la diffusion des matchs à la télévision et à la main mise du libéralisme sur le football. C’est l’idée que le football devrait rester populaire, qu’on va le voir au stade

et non à la télévision. Dans lequel il n’y a pas les noms des joueurs sur les maillots et les sponsors monstrueux qui transforment les joueurs en espèce de vitrine de grandes marques.

C’est un mouvement totalement utopique, qui ne gagnera jamais, mais qui continue à être proéminent dans les stades (…)

Jean-Baptiste Ganne

© JC LETT

-

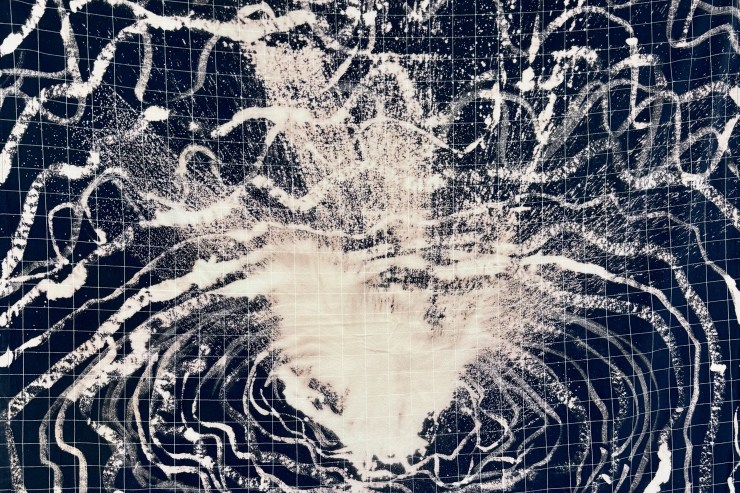

EXPO / Laurent Le Forban – SPLATCH -ode maritime-

Vernissage vendredi 15 mars 2024 de 18h à 22H

Exposition du 15 au 29 mars 2024Cela fait vivre : plonger, nager, regarder, s’immerger dans le paysage

!« Dans mes promenades du matin je m’amuse à définir différentes conceptions de paysages, paysage « espace », paysage intime, paysage décoratif… Mais comme vision je vois chaque jour des choses différentes, le ciel, les objets, tout change continuellement, on peut se noyer là dedans. Mais cela fait vivre. »

J’aime ce que nous dit Bonnard de la pratique quotidienne du paysage et son attrait majeur : TOUT CHANGE CONTINUELLEMENT !

Nuages, reflets, écumes, vagues nous offrent ce mouvement perpétuel et nous n’avons rien de définitif : sublime renaissance dont l’onde évolue à la façon d’une vague surgissante puis resurgissante, produisant puis reproduisante. » Quignard qui aime toujours nous rappeler que nous sommes tous issus du même bain originel.

-

EXPO/ Metaxu & Galerie Territoires Partagés – Transport

Vernissage au Metaxu à Toulon le vendredi 26 janvier à 18h

Vernissage à la Galerie Territoires Partagés à Marseille le samedi 27 janvier à 18h

Exposition du 26 janvier au décembre au 23 février 20248 Artistes

Installation, Sculpture, Vidéo, Dessin, Photographie

Amandine Capion Benoit Bottex Chong Zheng Emma Jacolot Henri Salamero

Léa Doussière Pauline Léonet Pierrick Mouton Simon de la

Porte Stéphane Guglielmet Virginie Sanna Zagros MehrkianRien n’est immobile, tout est vibrant .

Entre Marseille et Toulon deux lieux discutent pour accueillir des oeuvres et proposer un regard qui oscille entre points de vues, et espaces.

Dans ce balancement, Territoires partagés et Metaxu proposent en résonance une dizaine d’oeuvres qui interrogent le point fixe du regard.

Ce n’est pas seulement une double exposition mais aussi un glissement d’une oeuvre à l’autre comme on transporte son envie d’explorer.

Une dizaine d’artistes évoque l’évidence de l’ubiquité, et la nécessité des transports.

Les oeuvres se déploient dans les deux galeries comme un continuum où la distance est en suspension.

-

EXPO / Bernard Plossu et Patrick Sainton – Cézanne

Vernissage samedi 2 décembre de 14h à 18h

Exposition du 2 décembre au 13 janvier 2024

Festival photo marseille 2023« Nous avons été présentés l’un à l’autre en 1991. Patrick est très vite devenu un frère,

dont j’ai immédiatement aimé le travail et la philosophie. Petit à petit, je suis allé souvent chez lui, y faisant chaque fois mes meilleures photos. Nos travaux allaient bien ensemble ! D’ailleurs,

c’est ensemble que le musée Réattu à Arles et notre galerie commune, La Non-Maison,

à Aix-en-Provence nous ont exposés et que la revue Semaine nous a publiés.

On se voit souvent, et que dire de plus ? C’est le meilleur ! »

(Bernard Plossu)

« Lorsqu’on regarde les photographies de Bernard Plossu en ayant les œuvres de Patrick Sainton sous les yeux, l’idée inattendue nous vient que le premier semble documenter le geste de pensée du second, lequel, en son ordre et à sa façon, lui a toujours déjà lancé un appel préalable.

Un peu comme si l’un trouvait chez l’autre de quoi actualiser ce qui le regarde aussi.

Comme s’il fallait accueillir la distance pour révéler l’accord. Chiasme de l’amitié.

Mystère dudit chiasme. Insolite jeu de miroir où le reflet cesse d’être un leurre.

Dans ce cas, l’acte de documenter relève moins d’un accompagnement qu’il n’indique une reconnaissance».

(Extrait du texte de Pierre Parlant)De part et d’autre

Patrick Sainton, Bernard Plossu / Yellow Now , les carnets.

-

EXPO / Bernard Plossu – EXPERIMENTAL

Vernissage

samedi 14 octobre de 12h à 18h

samedi 14 octobre de 12h à 18h

Exposition du 14 octobre au 18 novembre 2023

Festival photo Marseille 2023« Le mot expérimental veut dire rébellion, rébellion contre moi-même. Je sais faire des bonnes photographies, je viens du reportage, je ne viens pas du milieu artistique. Avec un objectif 50 mm, j’arrive à une grande sobriété d’image classique, ce que j’appelle classique-moderne et ensuite, il y a le reste. Ce que j’appelle le reste, c’est quand il y a des moments de délires, des défauts de tirages, des photos que tu as prises sans t’en rendre compte. Tout ça, c’est la nécessaire et saine rébellion contre ce qui est trop bien. C’est souvent dit comme une boutade « les mauvaises photos sont les bonnes » ! Il y a un peu de ça, mais ce n’est pas que ça. Il y a aussi l’idée de jouer, de casser, de triturer, de se mettre à faire autre chose. Ce n’est pas mon langage habituel, sobre au 50 mm comme quand j’ai photographié Marseille, la Sainte Victoire. Cette série, c’est des choses qui vont un peu au-delà de moi-même » Plossu

-

PARCOURS / Anaïs Touchot – Brandi Chastain

Parcours de la Galerie Ambulante de septembre 2023 à juin 2024

Entretien avec Anaïs Touchot

Questions de Stéphane GuglielmetPar rapport au projet d’exposition dans la Galerie Ambulante, est ce que tu peux me dire comment tu as commencé à y réfléchir ? S.G

Tu m’avais parlé de ton envie de travailler sur le football féminin et à partir de là, j’ai commencé à réfléchir à ce que ce sujet pouvait m’inspirer. J’avais déjà fait un projet sur le foot et ce qui me plaisait, c’était l’idée de faire équipe, de faire communauté. J’avais créé un foot dans lequel les gens jouaient avec une bille de bois en portant des sabots. J’avais fait des t-shirts avec que des vieux mots type « chèvre », « semelle », « balle de plomb » qui ont des significations dans le monde du football, mais qui, pour des amateurs, n’ont pas beaucoup de sens. C’était un jeu qui était plutôt technique. Les personnes ne courraient pas beaucoup avec leurs sabots, le ballon faisait mal. C’était un peu du non-jeu. Je ne voyais pas comment adapter ce projet à la Galerie Ambulante puisque que je ne serais pas là pour l’animer et je ne voyais pas comment faire équipe avec des gens que je n’allais pas rencontrer.

Je me suis dont demandé ce qui me plaisait dans l’esprit d’équipe et que je pourrais projeter au foot féminin. L’idée qui est venue assez vite est celle de la sororité. Dans tous les mouvements d’équipes de football féminin, il y a cette notion de révolte, d’émancipation. Elles réclament d’être d’égal à égal, qu’il y est moins de sexisme, des stades comme il faut avec une belle pelouse… Il y a cette envie d’être ensemble et d’être peut-être moins individualiste que dans les équipes masculines.

Toutes ces idées m’ont fait penser que le projet pouvait être plus politique. Je ne voulais pas catégoriser les choses en disant « le football masculin, c’est comme ça et le football féminin, c’est comme ça ». Au départ, je voulais créer une boutique qui vendait du talent et qui s’appelait Ambition. Je voulais aborder le concept de la starification en se demandant pourquoi les femmes étaient moins considérées comme des stars que les hommes et je ne voyais pas comment je pouvais m’en sortir sans mettre d’un côté les femmes et de l’autre les hommes. J’ai laissé tomber l’idée.

Ensuite, ce qui me plaisait bien dans cette idée de sororité, c’est que les maillots sont souvent utilisés pour passer des messages. C’est aussi le cas chez les hommes, mais avec les femmes, on a des maillots avec écrit « Humain », d’autres avec le drapeau LGBT. Ça devient politique et j’avais alors pensé à repeindre des maillots et à en faire des drapeaux. Ils seraient présentés sur des mats, mais je trouvais cela un peu austère, surtout pour un public d’enfants. Du coup, je me suis dit que ce n’était pas encore ça.

Entre le processus de l’agence de talent et celui des drapeaux-maillots politiques, j’ai fait beaucoup de recherche sur la chasuble et je suis tombée sur l’histoire de Brandi Chastain. Cela reprenait bien l’intention politique, puisque c’était la première joueuse à enlever son maillot après avoir marqué un but. Elle se retrouve en brassière et là, tout le monde s’insurge. D’un coup, elle est hyper sexualisée alors qu’elle montre juste un corps d’athlète, musclé. Elle, au moment où elle le fait, elle ne le voit pas du tout comme un symbole, ce n’est pas du tout réfléchi. Ça a ensuite était récupéré. A.T

Surtout qu’il y a plein de championnes d’athlétisme qui courent en brassière ! S.G

Oui, il y en a plein. Tout le monde va à la plage, ce n’est pas très choquant. J’ai alors trouvé que cette photographie de Brandi Chastain était intéressante pour le projet, mais pas suffisante pour créer du sens. J’ai pensé au coup de boule de Zidane. Simplement le repasser en statue ou en peinture, est ce que cela suffit ? Je n’étais pas sûre de ça.

Quand je suis arrivée devant le camion, j’ai tout de suite eu cette idée de la caravane du tour de France. Je fonctionne beaucoup aux visions et à l’intuition. Ma deuxième vision a été celle de t’imaginer passer de places de villages en places de villages avec le camion et j’ai pensé au cirque. Celui qui revient tous les ans sur la place publique, qui doit être visible. Le cirque qui passe souvent en ville avec un mégaphone. J’ai pensé à ces animaux que les gens venaient voir dans les cages, cette idée de phénomènes de foires avec les personnes considérés comme des « freaks » comme les femmes à barbes…

Tout s’est connecté dans ma tête avec l’histoire de Brandi Chastain qui a été méga-utilisée, méga-animalisée. Son image a été sexualisée et elle est devenue une bête de foire. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire en la mettant, elle, au centre de ce cirque.

J’ai peint la silhouette de Brandi Chastain et je l’ai posé devant un mural qui reprend les couleurs rouge et blanc du chapiteau du cirque. J’ai ajouté de la paille qui rappelle cette idée de cage, d’animal. Brandi Chastain est devenue une égérie du féminisme, un symbole fort qui nous dit qu’on peut faire ce qu’on a envie ! Que nous aussi on en as ! Suite à son geste, il y a eu plein de couvertures de journaux. Il y en avait une avec marquée « Girls Rules » ! Ça m’a fait penser à la chanson de Beyoncé. C’est pour ça que j’ai eu envie de rajouter des fleurs dans la paille. Les fleurs qu’on donne aux athlètes à la fin du tour de France, que tu peux jeter en guise d’honneur.

Pour mettre en exergue ce côté cirque, j’ai voulu le décaler et ne pas avoir que l’image du chapiteau. J’ai eu l’idée de la bande son qui brouille un peu le sens. Tu ne sais pas si c’est du lard ou du cochon, dans quel sens il faut le prendre… Cette bande son reprend des commentaires sportifs dans lesquels je change de ton, je change certains mots, je peux mettre des ambiances différentes. J’aime bien pouvoir décaler un peu les choses. Avec cette grande silhouette, il y a aussi quelque chose d’hors-normes un peu comme l’homme le plus grand, l’homme le plus petit, la femme la plus grosse… Le fait que la différence est tout de suite stigmatisée. Dans ce projet on a la fois cette impression d’icone impressionnante et géante et à la fois ce truc de personne un peu différente.

Je tenais aussi à ce que le maillot soit un vrai maillot. Il y avait deux expressions qui me plaisaient beaucoup : « Mouiller le maillot » et « faire le pressing » qui est un geste technique au football, mais qui renvoi aussi au geste très féminin de la lessive. Dans son geste, elle mouille clairement le maillot en réalisant un geste super féministe qui porte beaucoup de valeurs. A.TL’apport du poste, de la grenouille, tu peux nous en parler ? S.G

Oui, c’est la grenouille qui diffuse la bande son dans un poste-radio. Ça évoque le fait que les matchs féminins sont beaucoup moins commentés et retransmis que le foot masculin. Il y a moins d’intérêt que ce soit de la part de la presse, de la télévision et c’est pour ça que ce sport reste beaucoup décrié. Ils nous disent que le foot féminin n’est pas assez professionnel, qu’il ne rapporte pas assez d’argent. C’est une vision moins capitaliste. J’aimais bien que dans mon installation, il y ait cette idée de rediffusion qui amène les gens à venir jusqu’au camion.

La grenouille, je l’imagine un peu comme le narrateur de cette histoire, un peu comme le monsieur Loyal du cirque qui vient inviter les gens avec sa petite bouille gentille ! C’est la garantie confiance de l’installation. A.T

Pour la bande son, tu peux nous dire comment tu l’as construite ? S.G

Ce que j’ai fait, c’est que j’écoute avec une oreillette des commentaires sportifs et je les répète en simultané. A certains moments, je change un mot, je mets une bande son qui n’a rien à voir… A.T

-

EXPO / Aurore Salomon – L’heure de Sublimation

Vernissage samedi 2 septembre 2023 de 18h à 22h

Exposition du 2 septembre au 30 septembre 2023Saison du dessin Pareidolie

La nuit des galeries PAC« Marcheuse et voyageuse, je questionne notre rapport à l’espace et ses modes de représentation; inventant des cartes, des installations et des paysages sonores toujours nourris de dessins sur le motif, je me suis progressivement engagée dans un travail pictural, fascinée par la lumière de la lune. Je cherche depuis à saisir les lumières des paysages que je traverse en toutes circonstances. Après avoir vécu à Paris, Mexico, Marseille, Bruxelles et Copenhague, fondement de mes réflexions sur l’urbanisme et l’architecture, je m’installe dans les Alpes ; mes recherches portent depuis sur la lumière de la neige et la disparition des glaciers« .

Aurore Salomon

Entretien avec Aurore Salomon

Questions de Stéphane GuglielmetPour commencer cet entretien, je voudrais savoir comment tu en es venue aux arts plastiques. Si enfant tu dessinais déjà beaucoup ou si c’est un choix qui est arrivé plus tard durant tes études, par des professeurs, des rencontres ?

Quand je donne des cours de dessin, on me demande souvent depuis quand je dessine et je réponds simplement que je n’ai jamais arrêté de dessiner. Il y a un petit terreau familial vu que je dessinais avec mon père quand on partait en voyage ou en week-end. Il prenait un carnet et moi aussi. Après ce n’est pas qu’héréditaire, vu que je suis la seule sur six !

Au niveau de tes études, à quel moment as-tu fait le choix d’aller vers des études d’arts ?

Quand j’avais 12 ans, j’allais à un atelier théâtre au collège et on était trop nombreux. On n’avait pas assez de quoi s’occuper. Je me suis alors investie à faire les décors. À partir de ce moment-là, j’avais voulu faire de la scénographie, ce que finalement, je n’ai jamais fait.

Au sujet des Beaux-arts, j’avais plutôt commencé un parcours de design et d’arts appliqués, dans la perspective de trouver un métier avec plus de stabilité. Je suis plutôt venue au dessin et à la peinture malgré moi…

Tu peux un peu plus détailler ce terme « malgré moi », qu’est ce qui t’a fait basculer sur la peinture ? C’est le fait d’aller dans des musées, de rencontrer des professeurs ou d’autres étudiants ?

Le rapport à la peinture était déjà présent. Je dessinais tout le temps. Quand j’étais à l’école d’arts et design de Reims j’étais très mauvaise pour répondre à des commandes. Je n’avais pas du tout l’esprit design et les professeurs ont remarqué que je m’épanouissais bien dans le dessin et la peinture et m’ont encouragée dans cette direction. Ce n’était pas planifié, c’est venu malgré moi. J’ai donc décidé de changer d’école puisque que l’école de Reims était réputée pour le design, mais la section arts était très étouffée. Je suis donc allée à Marseille pour la grandeur de la ville et son côté ouvert sur la Méditerranée qui m’attirait beaucoup. Il semblait y avoir une vie culturelle importante notamment au sujet du spectacle vivant.

Aux Beaux-arts de Marseille, j’ai eu du mal à trouver ma place. C’était une école divisée en ateliers qui correspondent à des techniques (peinture, photo, sculpture…) et mon médium principal était le dessin. J’avais donc envie de tout essayer et je ne trouvais ma place nulle part. À l’époque, le dessin n’était pas considéré comme une pratique artistique en soi. C’est venu assez récemment avec l’avènement des foires de dessin.

J’ai cherché ailleurs. En quatrième année, j’ai été en Erasmus à Copenhague dans l’atelier « Mur et espace » de l’académie des Beaux-arts. Cet atelier n’était pas organisé autour d’une technique, mais plutôt d’une problématique autour de l’espace public. J’étais un peu seule dans ma pratique parce que la plupart des étudiants pratiquaient surtout la performance et la vidéo, mais les sujets de réflexions m’intéressaient. On réfléchissait sur la ville, l’urbanisme, l’organisation de l’espace public. J’ai rencontré un professeur anglais, Nils Norman, qui a beaucoup compté pour moi. Il avait une pédagogie de l’école hors les murs et on ne faisait presque pas de cours en classe. On sortait explorer et visiter la ville. On était dans des recherches engagées et alternatives, à la frontière de l’activisme. En parallèle, je continuais à faire de la peinture.

Cette expérience à Copenhague ne t’a pas donné envie de rester dans un autre pays, une autre culture ? Est-ce que tu as pu finir ton cursus à Marseille normalement ?

Ça a été très difficile de revenir. En revenant à Marseille, j’ai encore moins trouvé ma place. À l’époque où j’étais à Copenhague les conditions d’études étaient royales. Je m’étais d’ailleurs mise à faire des marches sonores, ce qui à l’époque n’était pas du tout à la mode. J’avais découvert le travail de Janet Cardiff qui travaillait avec une tête artificielle ou celui de Max Neuhaus qui faisait des paysages sonores.

Quand je suis revenue à Marseille je suis donc allée à l’atelier son avec Lucien Bertolina et ça a été un refuge au sein de l’école, mais je n’ai pas réussi à évoluer techniquement. J’étais coincée entre ma pratique du dessin et ma pratique sonore. Je voulais à tout prix allier les deux en essayant de concevoir une scénographie très ambitieuse pour mon diplôme et ça n’a pas fonctionné.

Je n’ai pas voulu le repasser immédiatement et j’ai commencé à travailler. Pour des raisons administratives j’ai dû fournir mon diplôme de master. Je me suis donc dit qu’il fallait que je repasse mon diplôme dans l’optique de vouloir enseigner. J’ai repris mes études à l’École des d’Arts d’Aix-en-Provence avec Marine Pagès qui était engagée dans la pratique du dessin et était en train de lancer la revue Roven. J’ai passé un beau diplôme avec félicitations.

Par rapport aux différentes villes que tu as traversées, est ce que tu n’as pas eu l’envie de t’installer à l’étranger, comme peuvent le faire beaucoup de jeunes diplômés aujourd’hui ?

Entre le diplôme non-obtenu et le diplôme réussi, j’ai fait une résidence à Bruxelles. J’avais envie de rester là-bas. C’était en 2010 et il n’y avait pas la même vague de Français qu’aujourd’hui et c’était plus facile de s’y installer. Par un concours de circonstances ainsi que pour des raisons personnelles, je n’y suis pas restée. Je suis donc rentrée à Marseille, que j’aime beaucoup.

Concernant l’exposition et la thématique de la montagne, est-ce que tu peux me dire à partir de quand tu as commencé ce travail sur le paysage ?

Le paysage est présent depuis le début de ma pratique. La montagne, j’y allais depuis petite et j’avais déjà essayé de la dessiner au début de mes études mais c’était laborieux.

Un mois et demi avant le confinement, j’ai quitté Marseille et je me suis installée au pied d’un glacier que je connais depuis mon enfance. De le voir tous les jours, je me suis mise à vraiment l’observer et j’ai remarqué qu’il était en train de disparaître. J’avais l’impression que ma mémoire me jouait des tours et je me disais que ce n’était pas possible que le glacier ait autant changé. J’ai cherché des photos et je me suis rendue compte que ma mémoire était fiable et qu’il avait diminué de manière spectaculaire. Quelqu’un m’a dit que les glaciers des Écrins allaient disparaître en une vingtaine d’années. Je n’arrivais pas à le croire, mais ça m’a été confirmé par des experts. Maintenant que j’y habite ça me parait évident.

J’ai alors entrepris ce travail de peinture dans une démarche de garder la mémoire des paysages. Des endroits que non seulement je connais, avec quelque chose de l’ordre de l’affect, de l’attachement, mais aussi dans l’idée de contribuer à des mémoires collectives.

Dans ta façon d’aborder le travail en extérieur, est ce que tu marches, est ce que tu t’équipes ? Est-ce que ta démarche s’est forgée au fur et à mesure ? Dans l’exposition, on peut également voir différents médiums .Comment est-ce que tu choisis ta technique ?

De manière générale, mon travail est spontané. Ce n’est pas conceptualisé d’avance. Je fais et après, j’essaye de poser des mots dessus.

D’abord j’ai commencé à peindre la fonte des neiges. J’y voyais une métaphore de ce que nous vivions pendant le confinement ; comme un effondrement, avec la neige qui coule partout. Au fil des saisons, je suis remontée dans les étages alpins puis hauts-alpins et je me suis approchée du glacier. Comme je le voyais depuis mon village, je commencé à le peindre. Ensuite, je me suis mise à chercher les points de vue les plus adaptés. Quand je cherche quelque chose de précis, c’est beaucoup de préparatifs ; beaucoup de lectures de cartes pour analyser le relief, penser où se positionner par rapport à la lumière et à l’heure. En partant du fond de vallée, il faut en général deux ou trois heures de marche pour s’approcher d’un glacier. Il faut donc trouver un compromis pour être au plus près, pouvoir porter du matériel, faire l’aller-retour dans la journée ou loger sur place.

Concrètement, l’année dernière, j’ai pu avancer sur ce projet grâce à la DRAC et au soutien important et informel du gardien de refuge du Glacier Blanc. Il m’a accueillie gracieusement dans les chambres du personnel. Ça m’a permis de peindre au plus près du glacier aux premières heures du matin et aux heures du soir, la lumière de la journée étant trop forte et éblouissante.

Dans cette exposition, je montre aussi un travail sur la neige. Là aussi, ça part de quelque chose de spontané, d’un accident. J’étais allée peindre chez une amie dans le Vercors l’hiver 2017. J’y étais allée pour continuer ma série sur la lumière de la lune et finalement, il a fait nuageux. J’ai donc peint à la tombée du jour. Une fois, par nuit claire, je suis allée peindre dehors à six heures du matin et la température était en dessous de zéro. J’ai alors découvert un phénomène très étonnant : la peinture gelait instantanément sur la feuille. C’était impossible de reprendre, la peinture restait figée. En séchant, l’empreinte du givre est restée dans la peinture.

Quelque chose de très éphémère se retrouve immortalisé. Ça résume un peu ma démarche dans cette recherche de lumière. Peindre quelque chose qui est sur le point de disparaître, un glacier, un coucher de soleil, une lumière… Souvent mes peintures partent d’un hasard qui devient ensuite une intention.

Pour la neige, c’est la recherche d’une lumière particulière, entre chien et loup, ce moment où il y a encore de la lumière mais où il n’y a plus d’ombres. C’est très particulier. Avec la neige ce qu’il y a d’étonnant, c’est qu’elle semble luminescente. Le soir, j’ai l’impression qu’elle a accumulé toute la lumière de la journée et qu’ensuite elle la renvoie. C’est ce que j’essaye de retranscrire en peinture. Je pense que la neige est le sujet le plus difficile en peinture. Monet s’y est attelé à une époque où il suffisait d’aller dans la Creuse pour trouver de la neige. Je veux essayer de faire sortir la lumière du support, ce qui est un gros défi et surtout un acte engagé puisqu’aujourd’hui on a la concurrence des écrans.

Par rapport à ce que tu viens de dire, pour toi, c’est quoi le dessin aujourd’hui ?

Concernant mon travail, j’ai du mal à savoir si je dois dire peinture ou dessin. En muséographie on classe toutes les œuvres sur papier dans le domaine des arts graphiques pour des questions de conservation. Après, techniquement, je pourrais parler de peintures puisque ce sont des recherches de couleurs et de matières propres à la peinture. La recherche de lumière est aussi présente en dessin, elle est même encore plus difficile. Dans les dessins à la plume de Van Gogh, on peut voir comme il maitrise la lumière dans le paysage.

Personnellement, même si je connais très peu l’art asiatique, je me reconnais un peu dans cette filiation puisque je dessine sur papier avec des techniques à l’eau et non pas sur une toile avec de l’huile. De plus, je peins à l’horizontale et non pas à la verticale. Et enfin je suis dans une recherche du trait juste, le plus épuré possible et sans repentir. Je peins, et c’est bon ou ce n’est pas bon. Dans la langue chinoise, peindre et dessiner, c’est le même mot (画Huà ), ce qui me convient bien.

Tu peux nous parler un peu plus des techniques que tu utilises, l’aquarelle, le feutre, l’encre… ? Qu’est-ce que tu emportes comme matériel ?

Le travail sur les glaciers est encore en recherche. Je suis au stade où j’expérimente différentes techniques. J’ai commencé en noir et blanc à l’encre alors que cela faisait plusieurs années que j’étais tournée vers la peinture pour mes travaux sur la lumière de la nuit par nécessité. Quand tu peins à la lumière de la nuit, à l’aveuglette, c’est compliqué d’être dans un geste précis de dessin. Avec la peinture, je reste plus suggestive. Pour les glaciers, comme j’étais dans des lieux inconfortables, assise sur un caillou, presque en équilibre, je n’ai pas l’espace pour poser des encres ou des boites d’aquarelles. J’utilise des sortes de feutres-pinceaux japonais remplis d’encre Rohrer, qui est plus mate que l’encre de chine mais avec le même noir intense. J’utilise aussi des pinceaux fins ou des feutres d’encre pigmentaire qu’on utilise pour les dessins techniques en architecture et design.

Sur la fin de l’été dernier, je me suis lancée dans les pastels gras et j’ai trouvé ça super. J’ai pu garder quelque chose de brut et de gestuel un peu comme dans ma peinture. J’en ai fait très peu parce qu’il me manquait du blanc. On ne peut pas être près de tout, des glaciers et des magasins de beaux-arts ! Je voudrais continuer aux pastels en plus grand car je me sens un peu limitée dans ces formats.

J’aimerais aussi que tu nous parles du soleil qui est à l’entrée de l’exposition. Pour moi, j’ai vraiment la sensation d’être face à un soleil de montagne. C’est lui qui nous accueille et j’aurais aimé savoir pourquoi tu as décidé de peindre cette série de soleils, un peu comme des natures mortes.

Finalement, comme pas mal de choses, il y a un long temps de maturation. Petite, j’ai beaucoup été au Louvre et certaines peintures me fascinent depuis longtemps. De là est venu un désir très ancien de peindre le fond des tableaux inspiré par les peintures de Joseph Vernet et du Lorrain. Ils placent tout deux le soleil au centre de leurs tableaux, mais toujours la scène devant me dérangeait avec son côté narratif, voire anecdotique.

Ça m’a donné envie de peindre ce qu’il se passe derrière le premier plan, je ne cherche pas le narratif. Il y a eu deux éléments déclencheurs à cette réflexion. J’étais chez une amie qui a une vue panoramique à Château-Neuf-de-Grâce. J’ai peint du lever au coucher du soleil. C’était fin d’automne. Progressivement, je cherchais à me détacher du premier plan et j’essayais de retirer tout ce qu’il y avait devant. Je pensais beaucoup à Turner qui lui, s’est détaché de la peinture d’histoire pour aller vers la peinture de paysage. Les thèmes historiques deviennent tout petits et ce sont les éléments naturels qui prennent le dessus. Et un jour, je ne sais pas comment je me suis dit qu’il suffisait de concevoir une peinture de paysage sans premier plan.

Ces soleils, je les ai peints à Marseille. J’habitais dans une rue qui était dans l’axe du soleil en hiver en fin de journée. A ce moment-là, la lumière devient très blanche et il est possible de regarder le soleil en face. J’ai voulu figurer l’impossibilité de voir, l’éblouissement. Au départ, il y avait encore les immeubles dans mes peintures et j’ai tout enlevé pour ne garder que le soleil. Ça a été un long processus pour arriver à quelque chose de radical.

Dans mes peintures de neige, il y a aussi cette question sur la limite du visible. Il y a parfois des choses plus figuratives, mais aussi de l’informe, notamment dans mes peintures d’igloos qui se décomposent. Je pars d’une expérience sensible et visuelle pour aller vers l’abstrait, la lumière et la couleur de la peinture.

Pour finir la visite de l’exposition, est-ce que tu peux nous parler de tes gravures ? Est-ce que c’est une autre façon d’aborder le dessin, dans la multiplication de l’observation ?

En termes de démarche et de technique, c’est complétement autre chose. C’est une technique beaucoup moins spontanée, à part pour les gravures expérimentales sur tétrapack qui restent très gestuelles. Les aquatintes sont un travail sur l’image avec une construction pensée en niveaux de gris. Chaque niveau de gris représente un temps différent d’action de l’acide sur la plaque de zinc. Pour fabriquer une image, il faut compter deux ou trois jours de travail.

Je suis allée vers cette technique sûrement parce qu’aux Beaux-arts, on me disait que mes dessins en noir et blanc ressemblaient à de la gravure et que ça me plairait sûrement. Ce qui m’intéresse, c’est le rapport au hasard. On travaille une image un peu à l’aveuglette et on la découvre au moment du tirage. Même des personnes avec trente ou quarante ans d’expérience ne sont jamais certaines de ce qui va sortir.

Il y a aussi une démarche engagée, le fait de rendre l’art accessible par le multiple, qui permet de baisser les prix.

« Je ne veux pas plus d’art pour quelques-uns que d’éducation pour quelques-uns ou de liberté pour quelques-uns » William Morris

J’ai une dernière question sur ton travail par rapport à la place du dessin aujourd’hui et à sa présence dans les salons et les foires. Je trouve qu’il y a une modification du dessin que j’appelle du design. Ton travail je le trouve, de manière positive, à contre-courant. Je vois peu d’artistes travailler comme tu le fais. Cette exposition est à l’inverse des tendances du dessin d’aujourd’hui avec des artistes qui cherchent un style, une forme efficace avec quelque chose de normé et de formaté. Comme une forme de standardisation de l’art. Je voulais savoir comment toi, tu vois les choses ?

Je prends ça comme un compliment et je pense que je te rejoins. Ce que tu ressens s’explique aussi par la démarche de dessiner sur le motif, qui devient maintenant assez rare. Dans le monde de l’art, on a une exception qui est David Hockney qui peint sur le motif. Il sait s’inscrire dans l’art contemporain et même avoir une renommée auprès du grand public.

Personnellement, de voir David Hockney ça me rassure. Il arrive à se servir des nouvelles technologies sans se faire happer par le design. Il se sert de sa tablette graphique comme d’une boite de peinture. Est-ce que toi, cette tendance te pose question ?

Dans mes études, je n’ai jamais été dans un groupe. Aujourd’hui encore, je me sens assez seule dans l’art contemporain. C’est assez difficile de trouver ma place. La technique du dessin sur le motif, bien qu’elle ne se fasse pas dans l’art contemporain, se fait par des peintres souvent considérés comme « ringards ». J’ai l’impression d’être ailleurs. Ni dans les mouvements de l’art contemporain, ni dans quelque chose de narratif et descriptif, pour ne pas dire naïf. Je peine parfois à assumer mon travail, j’ai peur d’être prise pour une ringarde quand ma peinture devient plus figurative.

Le problème selon moi, c’est que beaucoup d’artistes travaillent depuis des images, parfois même des images sur écran, avec des choses qu’ils n’ont même pas vues. Je ne veux pas être radicale en rejetant toutes les formes de créations d’après Internet car il peut y avoir des choses intéressantes, mais pour moi cela reste un écueil. C’est suivre le mainstream. Je me mets en concurrence avec les écrans et je me sens complètement à contre-courant. Je n’ai pas du tout de culture télé, je ne regarde pas de films sur petits écrans. Le fait d’avoir grandi à Paris m’a fait voir très tôt des originaux et je suis incapable d’estimer une peinture sur catalogue. J’ai besoin de la voir en vrai. J’ai conscience que c’est un privilège !

Pour finir de répondre à ta question, je ne vais plus dans les salons de dessin. Je déteste les dessins plats, qui ressemblent à de la copie. S’il n’y a pas une patte, ça ne m’intéresse pas. Je suis une romantique, dans ma démarche, dans mon travail.

-

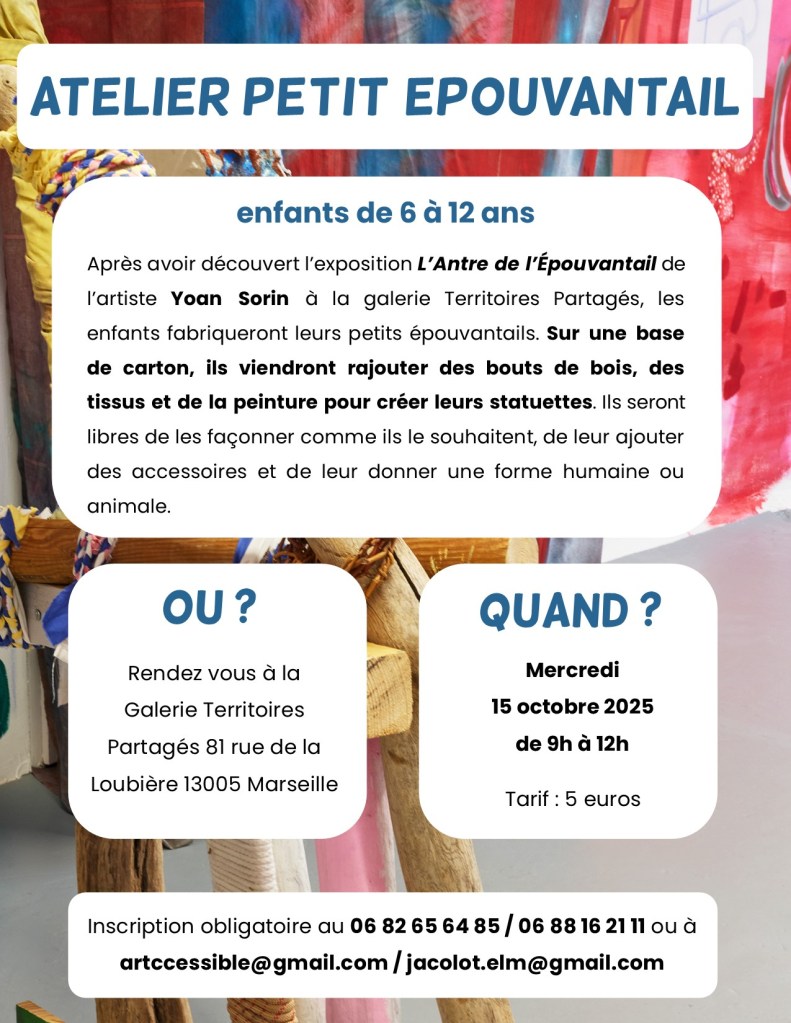

ATELIERS DU MERCREDI / enfants

-

EXPO / Célia Cassaï – Cueillir la terre

Vernissage samedi 6 mai 2023 de 18h à 22h

Exposition du 4 mai au 1er juillet 2023

Printemps de l’art contemporain 2023Entretien de Célia Cassaï avec Stéphane Guglielmet

Première question que je voulais te poser, concerne ton parcours, est ce que tu peux me parler de tes études avant l’école d’art ?

Je pense que c’est important de préciser que j’ai grandi dans une famille où l’art avait une place importante. Pas forcément les arts plastiques, mais mon père est musicien et chanteur. Ma mère écrit et fait de la peinture. Mon grand-père paternel m’a mis très jeune un pinceau dans les mains. Du coup j’avais une sensibilité à l’art dès l’enfance. J’ai également développé un lien à la nature avec mon grand-père maternel qui cultivait la terre. Il m’a donné une certaine compréhension du vivant assez jeune. Et c’est naturellement que, dès l’âge de neuf ans, mes parents m’ont inscrite dans une école d’art municipale à Gardanne où j’ai grandi. Je n’étais qu’avec des adultes parce qu’à l’époque il n’y avait pas de cours pour enfants. J’ai pu expérimenter tous les médiums, autant la taille de pierre, que la gravure, le fusain, la peinture à l’huile… C’est ainsi que logiquement, j’ai voulu faire un lycée, avec une option arts plastiques lourde. J’avais des cours d’arts plastiques et d’histoire de l’art neuf heures par semaine. Depuis l’adolescence j’avais donc envie de faire les beaux-arts. Après le lycée j’ai passé les concours et j’ai été prise à Marseille. C’est comme ça que j’ai atterri aux beaux-arts de Marseille.

Tu peux me parler un petit peu de tes études, de comment tu les as abordées ? Est-ce que tu avais déjà une formation avec toutes ces années de pratiques artistiques ?

Ce n’était pas aussi carré qu’une école préparatoire mais ça m’a fait toucher pas mal de choses. Du coup, aux beaux-arts, je me sentais totalement à ma place. En plus, à Luminy il y a le cadre de l’école qui est dans les calanques…C’est naturellement que ma pratique s’est centrée sur le travail de collecte, de cueillette et d’observation des éléments que la nature crée. Au début, je faisais plus de peinture : une peinture assez texturée avec, déjà, un intérêt pour la matière : avec du latex, des enduits… Et grâce à mes professeurs, je me suis lancée dans la sculpture.

Par rapport à l’école, à tes années d’études, à quel moment tu as fait un choix au sujet de tes matériaux, de tes installations ? Est-ce que tu as toujours gardé dans ta pratique artistique du dessin ou de la peinture ?

En fait, je pense que c’est à partir de mon voyage d’études en Amérique latine en 4ème année des beaux-arts que tout a changé. Dès la 3ème année je me dirigeais vers la sculpture mais j’avais du mal à quitter le mur. Grâce ce voyage j’ai été nourrie de nouvelles choses… C’était un voyage individuel, je crois que ça n’existe plus maintenant. J’ai pu partir au Pérou, au Chili et en Bolivie.

Les pays étaient déjà définis par l’école où c’est toi qui les as proposés ?

On pouvait choisir n’importe quels pays. Au départ, je voulais faire les beaux-arts de Santiago du Chili mais l’école était en manifestation. Je me suis rabattue sur le voyage individuel et au final tant mieux, puisque c’est grâce à ces quatre mois où j’ai arpenté l’Amérique latine, que j’ai vraiment compris que je voulais me placer dans une démarche de collecte. Je voulais travailler à partir des territoires où je me trouve. Essayer de retranscrire, par des sculptures et des installations, le territoire où je suis.

Qu’est ce qui t’as saisi là-bas ? C’est la végétation, le paysage ?

C’était surtout la diversité des paysages. En étant partie du nord avec le désert jusqu’au sud avec les glaciers, c’était impressionnant de voir qu’il y avait autant de paysages différents dans un seul et même pays. Des paysages que je n’avais jamais vus. Je suis vraiment rentrée nourrie de tout ça.

Donc au retour de ce voyage, tu as commencé ta dernière année de diplôme ?

Alors ce qu’il s’est passé c’est que j’ai demandé un redoublement en 4ème année, même si je n’avais pas besoin de redoubler. J’avais passé quatre mois en dehors de l’école et je sentais que j’avais encore besoin d’une année pleine aux beaux-arts. Comme si ma 4ème année était ce qui m’avait nourrie et que maintenant j’avais besoin d’une année pleine en création. Cependant, comme j’avais validé cette première 4ème année, j’ai pu passer la seconde uniquement en atelier. Je n’avais pas besoin d’aller en cours. C’était ma meilleure année.

Parallèlement j’ai entamé le travail de la céramique. Avant mon voyage j’avais déjà pu faire des workshops en céramique avec des artistes comme Dominique Angel ou Michel Gouéry, qui m’ont montré des perspectives que je n’imaginais pas en céramique. C’est à ce moment que j’ai commencé à faire beaucoup de céramique. Ces pièces en terre, je les ai liées à des éléments plus évolutifs comme les végétaux, le latex… J’avais déjà mon panel sculptural de latex, végétaux, céramique. Trois matières que j’utilisais déjà beaucoup à l’époque.

Par rapport à ta dernière année, qu’est-ce que tu as présenté au diplôme ?

J’avais présenté des installations sculpturales hybrides entre céramique et matières évolutives collectées comme la laine, les végétaux, le latex. Avec, comme à l’heure actuelle, cette envie de parler des formes que je peux rencontrer dans la nature et qui sont vouées à se transformer, la fatalité du vivant.

A l’époque tu avais déjà des références artistiques fortes pour toi ? Dans l’art contemporain ou l’histoire de l’art ?

On peut parler de Thu Van Tran. Je l’ai découverte en 5ème année des beaux-arts quand on est allés faire la biennale de Venise. On y est allés en novembre et son installation m’avait vraiment interpellée. Elle liait dans une installation monumentale une multitude de formes venant de la nature. C’était une installation totale.

Sinon pour parler de ma « famille artistique » je dirais Guiseppe Penone, Herman De Vries, Arnaud Vasseux, Hubert Duprat…

Tu as ton diplôme, et tu abordes comment la vie, l’après école d’art ?

Dans le grand bain direct ! Ma dernière année des beaux-arts je l’ai passée dans un atelier avec cinq amis à moi. Directement après notre diplôme on a eu la volonté de garder ce groupe et cette dynamique. On a cherché un local pour en faire un atelier et on a monté l’Atelier Oxymore. On voulait garder cette dynamique de groupe des beaux-arts, tout en faisant des choses très différentes. On voulait être tous ensemble.

Le but était d’avoir un espace chacun ?

Oui, c’était un atelier de 110 m2. On avait à peu près 12m2 chacun pour travailler. Notre volonté était de faire un atelier, pas un lieu de monstration. Ponctuellement on faisait une exposition, environ une par an, on participait aux ouvertures d’ateliers d’artistes (OAA) et c’est aussi comme ça que le PAC OFF c’est construit, avec d’autres autres jeunes ateliers de Marseille. Depuis février 2023 on a créé avec d’autres amis artistes l’atelier MADMARX.

Pour vous l’objectif c’était de produire, de postuler pour des résidences et je suppose aussi de gagner ta vie ?

Parallèlement il fallait que j’aie un travail alimentaire. J’étais à Médiapost en distribution de publicités en boites aux lettres. Ce travail me correspondait totalement parce que cela me faisait marcher dans des endroits plutôt ruraux. Je pouvais faire mon travail alimentaire et en même temps procéder à mes collectes, cueillettes, observations de la nature… C’était un bon compromis. De plus, j’étais en binôme avec Valentin Martre, artiste lui aussi. Mes journées étaient donc remplies d’échanges artistiques qui nourrissaient mes réflexions. Après, concernant ma pratique artistique j’ai vite compris que mon intérêt premier était de faire des résidences de création et de recherche en territoire. Je voulais me nourrir d’un territoire pendant plusieurs semaines afin de créer des sculptures qui parleraient de ce territoire-là. C’est pour ça que j’ai postulé, pendant plusieurs années consécutives, à la résidence de Voyons Voir au domaine du Défend car je percevais que cela pouvait être propice pour ma recherche. C’est comme ça que l’année dernière j’ai pu la faire. C’était vraiment sept semaines parfaites pour moi, dans un cadre hyper nourrissant pour mon inspiration. C’est là-bas que j’ai commencé des pistes de travail qu’on peut voir aujourd’hui à l’exposition de Territoires Partagés.

Il y a eu un autre élément marquant dans ma pratique, c’est la sculpture publique que j’ai fait avec Eiffage construction en lien avec l’école de beaux-arts et le ministère de la culture. Je l’ai faite avec deux amis à moi, Laurane Gourdon et Tony Ceppi. On a passé sept mois sur un chantier avec Eiffage, on a été totalement immergé dans le chantier. Au cours de cette résidence on a réalisé une sculpture monumentale en béton, le matériau phare de l’entreprise. A partir de ce moment-là, j’ai développé un regard critique sur le domaine de la construction en voyant pendant plusieurs mois la manière dont Eiffage travaillait. Au départ on était sur un site avec un parc, rempli d’arbres et ils ont tout dévégétalisé, arraché et bétonné. Ils ont construit sur des arbres qui étaient plusieurs fois centenaires. De là, j’ai développé une série d’oeuvres qui s’appelle BTP pour Botanique, Territoire, Paysage. J’utilise des formes du BTP comme des chainages, des piquets de mise en terre et au lieu d’utiliser du béton sur ces structures, j’utilise des végétaux. L’homme dévégétalise pour construire dans une ère où nous sommes conscient de notre impact sur la nature et dérèglement climatique en cours. Moi je vais utiliser des matériaux de construction pour végétaliser afin de réconcilier en quelque sorte la nature et l’homme dans notre ère anthropocène.

On peut maintenant parler de ton exposition à Territoires Partagés. Est-ce que tu peux déjà nous parler du titre ?

L’exposition s’appelle Cueillir la Terre. C’est une expression que j’utilise souvent. L’année dernière pendant la résidence avec Voyons Voir j’ai dû récolter beaucoup de terre, pour faire des briques ou des feuilles en céramique. Et quand j’en parlais je disais que j’allais cueillir de la terre. Souvent ça faisait sourire les gens autour de moi parce que n’est pas un terme correct. Après je trouvais ça intéressant d’utiliser ce titre puisque toutes mes sculptures partent d’une cueillette. Que ce soit les végétaux, la terre, les fenêtres que j’ai trouvées dans un jardin… Ce terme englobe également la Terre avec un « T » majuscule.

Tu peux nous parler un peu de ton exposition ? Quand on rentre dans l’espace on se retrouve directement face à des portes-fenêtres de maisons. Ce sont des sculptures, des installations ? S.G

Moi j’aime bien le terme d’installations sculpturales. Ces fenêtres je les nomme plutôt comme des vitraux végétaux. Elles sont créées avec des végétaux et du latex, qui est la sève de l’hévéa. Ce sont donc uniquement des matières végétales.

Cette installation est née l’année dernière lors de la résidence avec Voyons Voir. J’avais cette envie de sacraliser la nature et de rendre un hommage à l’ancêtre du lieu, Georges Coutagne, qui était botaniste. En réfléchissant sur ces sculptures et en regardant dans mes archives, j’ai remarqué que j’avais commencé ce type d’expérimentation dès ma 2ème année des beaux-arts. Je m’intéressais déjà à la transparence du latex qui donnait cet effet « vitrail », mais je n’avais pas encore trouvé la forme finie.

Là, le fait de le mettre sur des fenêtres, renvoie totalement à une sacralisation de la nature. Au lieu d’avoir des icônes chrétiennes, je mets des plantes à cette même place. S’il n’avait pas de végétaux, l’homme ne pourrait pas survivre. On serait comme sur Vénus. Tout part d’eux. Au lycée c’est sûrement pour ça que j’aimais beaucoup Spinoza, qui dit que la perfection n’est pas à rechercher dans une religion quelconque mais que « Dieu c’est la nature » (du latin, Deus sive Natura)

Aux pieds des portes-fenêtres tu as réinstallé un coin de nature ?

Oui, comme si la nature avait repris le pas sur cette forme manufacturée par l’homme. Comme une ode à la nature, un échantillon prélevé et installé dans la galerie. Ce que je trouve intéressant dans le fait de mettre de la terre et des plantes aux pieds de ces fenêtres, c’est le contraste entre le vivant qui continue de croitre et les vitraux qui continuent aussi d’évoluer mais dans leur mort. Le latex vieillit et change, il est éphémère, lui aussi.

A côté de ces fenêtres il y a une autre installation, tu peux nous la décrire ?

Il y a une installation murale qui joue avec l’architecture de la galerie. Elle est composée de tuyaux en cuivre et de céramiques en grès. Dans ces céramiques en grès, viennent naitre des plantes qui ont la particularité de se charger en cuivre. Elles sont hyperaccumulatrices. La base de cette installation est mon intérêt pour les plantes qui dépolluent. Je trouvais ça intéressant que, sur des territoires qui ont subis l’activité humaine et qui sont maintenant chargés en métaux lourds, des plantes naissent. Qu’elles puissent pousser dans des endroits comme ça. Les scientifiques ont découvert que ces plantes avaient développé comme un système de défense pour leur survie, par la dépollution de la terre où elles se trouvent. Dans mon installation, cette dépollution ne se fait pas dans la terre, mais dans l’eau. Ce travail est totalement nouveau, il m’emmène un peu ailleurs et me donne d’autres idées autour de la phytoremédiation

Ensuite, au fond de la galerie, il y a un tas de feuilles. Tu peux nous expliquer le procédé de leur fabrication ?

Ce tas de feuilles trouve également son origine dans la résidence que j’ai fait au domaine du Défend. J’ai commencé à cueillir de la terre et à en faire de la barbotine (mélange de terre et d’eau). Et vu que tous les soirs on faisait un feu de cheminée pour se réchauffer et que j’étais dans un moment de production intense, j’ai eu envie de faire quelque chose avec cette cheminée, avec ce feu. J’ai alors commencé à enduire de barbotine des feuilles du domaine et à les faire cuire directement dans la cheminée.

J’ai été extrêmement surprise du résultat parce que cela a fonctionné. J’ai obtenu des feuilles en céramique avec l’empreinte très précise des rainures. Il y avait un coté archéologique parce qu’une fois la feuille cuite, il fallait gratter l’empreinte de la feuille en enlevant les cendres. Dans la cheminée, le feu avait brûlé totalement la feuille en laissant sa forme sur la terre. J’en ai fait plusieurs. Ces feuilles restaient très fragiles puisqu’elles étaient cuites à la cheminée, ce qui n’a rien à voir avec une cuisson dans un fourà céramique qui monte au moins à 900 degrés. A la fin de la résidence, j’ai pu tester avec un four adapté et ça a marché.

Pour la restitution de la résidence, j’avais déjà cette idée de faire un tas de feuilles avec l’impression que le vent aurait poussé le tas contre la paroi d’un mur. Sauf que les feuilles étaient trop fragiles, je ne pouvais pas les accumuler les unes sur les autres. Je les avais présentées de manière plus classique sur des pierres calcaires, seules. Je voulais continuer à parler du vivant et de sa transformation par le choix de ces pierres qui sont des concrétions de végétaux, de coquilles ou d’insectes. Quand on regarde une pierre calcaire on regarde un paysage du passé.

Ces feuilles que tu as créées pour l’exposition tu les installées comment ?

Elles sont installées sur un tas de cendres, placé dans l’angle du fond de la galerie, comme si le vent les avaient déportées là, sur ce lit de cendres. C’est de ces cendres que ces feuilles naissent, par le feu.

Est-ce qu’on peut parler de la dernière pièce de l’exposition ?

Tout à fait. Avec cette idée de plantes qui accumulent du cuivre, j’ai eu cette vision d’une plante conductrice. Je me suis dit que si ces plantes se chargent pendant des années en cuivre, elles pourraient devenir des plantes de cuivre, conductrices d’électricité. J’ai demandé de l’aide à Valentin Martre, mon compagnon, qui est également artiste. Il a déjà fait des galvanisations d’insectes pour les rendre conducteurs. J’ai alors choisi de galvaniser une plante. J’ai pris un tournesol qui est une plante hyperaccumulatrice qui dépollue le sol en métaux lourds. Ce tournesol se transforme alors en un élément minéral et continuera d’évoluer par le processus d’oxydation naturel du cuivre.

L’idéal serait de l’installer au mur, pour faire un ricoché avec l’installation des tuyaux de cuivre. Je voudrais le poser sur des clous en céramique, pour que le tournesol soit posé symboliquement sur de la terre.

Et quel est ton regard sur l’art contemporain ? Est-ce que ça te préoccupe, t’interroge ? Tu as une expression qui était assez drôle sur le fait d’être dans le Game de l’art contemporain. Est-ce que tu te sens dans le Game ?

Je me sens dans le petit Game. C’est sûr que j’aimerais exposer à la biennale de Lyon ou de Venise, rares sont les artistes qui n’aimeraient pas. Mais après, les salons, les foires, rentrent dans une marchandisation de l’art et mon travail ne rentre pas du tout dans ce cadre. Mes oeuvres ne sont pas considérées comme « vendables ». Pour l’instant je n’ai jamais vendu mais je ne suis pas du tout dans cette quête-là. Certains sculpteurs adaptent leurs créations au marché de l’art, au format du «stand». Comme si les artistes devaient s’adapter. Personnellement je ne suis pas trop pour. Je ne veux pas m’adapter à un marché.

Et pour finir, comment tu vois l’avenir ?

J’aimerais continuer à faire des résidences de création et de recherche. Je sens que ça m’a beaucoup apporté et actuellement c’est quelque chose dont j’aurais besoin. Je voudrais repartir en immersion dans un cadre rural, ça profiterait à ma création. Je vais continuer les appels à projet et j’espère que ce n’est que le début. C’est étrange, parce quand lorsqu’on a peu d’expositions on est tristes et plein de remises en question et au final quand on a beaucoup de projets, on est rapidement stressés et plein de questionnements aussi. Quand est ce qu’on est apaisé ? Ça je ne le sais pas. Je trouve que ce n’est pas toujours facile comme vie, mais c’est la vie que je veux mener.

-

S'abonner

Abonné

Vous disposez déjà dʼun compte WordPress ? Connectez-vous maintenant.